ロゴコラムLogo column

9月に入りまして、先週のコラムでもお伝えしたとおり、ビズアップは創業から20年目に突入しました。

2006年に創業し、1年間は個人事業主として活動しました。法人化したのは2007年9月26日。ざっくり1年後です。

なので、創業からは20年目、会社としては19期目を迎える形となります。

今思い返すと・・・といったお話は来週か再来週にこのコラムでしようと思っております。毎年恒例の回でして、創業から1回目のピンチまでをつづったビジネスエッセイ的なやつ。

ちなみに「ハードシングス」を2回乗り越えた会社は大丈夫という説(ただの迷信?)があります。うちは2回乗り越えたので今後は大丈夫だと思います(笑)。

本日は先週、先々週とつづけてお話してきた「社会の歪み」について、3部作の締めとしてお話してみたいなと思います。

ビジネスモデルも広告も、社会の歪みを見つける

先々週のコラムでは、「優れたビジネスモデルをつくるには社会の歪みを見つけろ!」というお話をしました。

その中で、働く子育てママたちの困りごとを解消した「荷物のいらない保育園」のお話をしました。

通常、保育園などでは子どもの着替えやらおむつやらを持っていく必要があります。子どもは遊んで汚したりおしっこをもらしたりするためです。

そうするとお母さんはいつも大荷物で保育園に行くことになるわけですが、保育園に子どもを預けるお母さんはその後働きに行くので何かと面倒です。仕事の荷物もあるし。

そんな着替えやおむつなどの荷物を持っていく必要がない保育園が登場。着替えやおむつは保育園側が用意、しかも保育料のみでプラスではお金がかからないんですね。お母さんは家に帰って汚れた着替えを洗濯する必要もない。

保育士さんなどの職員がたいへんになるかと思いきや、専門業者にアウトソースしていて、職員が園児の荷物を個別管理する必要がない。

だから職員も業務負担が減り、手が空いた分、子どもたちにめいっぱい集中できるわけです。

しかも、給与が安くブラックと言われる保育士業界の中で実質初任給30万超え。なのに、保育料がお高いかと思えば他園と同じ。

徹底した効率化とコスト削減で専門業者への依頼にかかる費用の捻出が可能になったんですね。

これを「社会の歪み」という視点で考えたとき、この情報の中からは以下のような歪みがあると考えられます。

- 共働きでないと十分な収入が得られない

- 仕事と子どもの保育園の準備はたいへん

- 便利さを求めると当然お金がかかる(だろうと考える)

- 共働きなので家事を減らしたい

- 保育士さんは子どもに向き合う以外に雑用が多い

- 保育士さんは給与が安く、なり手が少ない

小さい歪みから大きい歪みまでいろいろとあります。

同じように、職場に託児スペースを併設した「ママスクエア」さんも、これに近い社会の歪みを解消して急成長しました。働きたいけど子どもが小さい、そんなママでも仕事ができる職場、というわけです。

ママスクエアさんの場合はさらに、「共働きと子育て」という社会の歪みだけでなく、「企業側が結婚と子育てで優秀な女性社員を失ってしまう」という社会の歪みも解消しました。

つまり、企業からの委託を受けて社内に託児スペースをつくるビジネスです。ママスクエアはテレビ東京の「ガイアの夜明け」などでも取り上げられました。

かくいう我々ビズアップも社会の歪みを解消するビジネスモデルを構築して起業しました。それは、「デザイナーはタダ働きしたがらない」と「お客さまは気に入らないデザインにお金を払うことが不満」というものです。

これを解消する形で「ロゴ無料提案」を業界初で行ったのが今から20年前。では、タダ働きしたがらないデザイナーさんがどうして納得してくれたのか?

話すと長くなるのでかんたんに済ませますが、業界特有の歪みがやはりそこにはあります。「デザイナーは営業が苦手」と「デザイナーは自分の苦手なテイストを求められると超たいへん」という業界特有の歪みです。これを解消しました。

つづいて先週は、「クリエイティブ」の業界から「社会の歪み」についてお話しました。

- どんな時代でも優れた広告の背景には常に人々の考え方を変える新しい概念があった

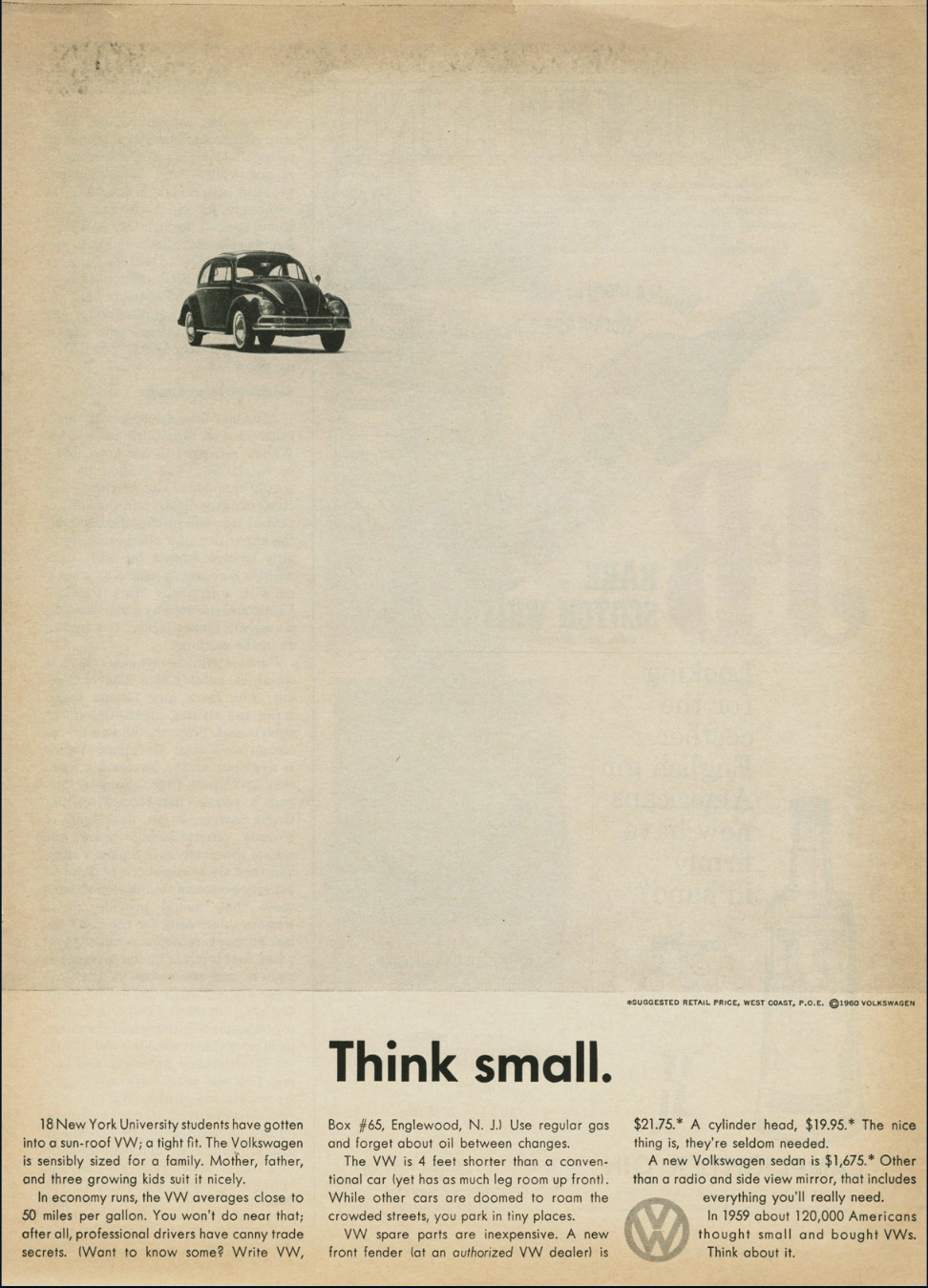

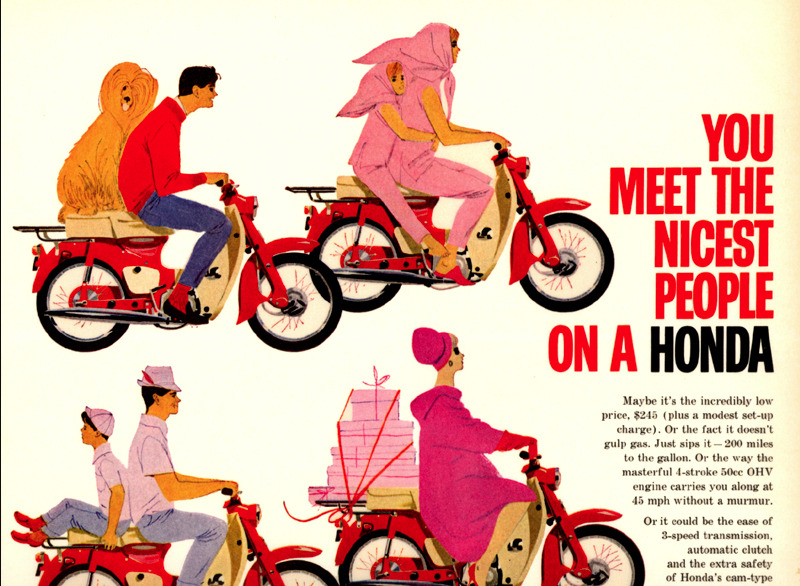

として、フォルクスワーゲンの「Think small.」やホンダの「you meet the nicest people on a honda(ナイスな人はホンダに乗る)」という広告をご紹介しました。

「新しい概念」とは、デビュー時にさんざん「気持ち悪い!」と罵られたキャラクター「せんとくん」が、テレビに出ていたテリー伊藤のひとこと「キモかわいい」で一気に市民権を得たことに例えました。

フォルクスワーゲンはそれまでバカでかい「アメ車」が主流だったアメリカの車市場に、「小さい車もええんやで」という「新しい概念」を差し込み、爆発的にヒットさせました。

ホンダは、やはりアメリカのそれまでの価値観「バイクは不良の乗り物」に「不良じゃなくてもバイクに乗ってええんやで」という「新しい概念」を、不良とは正反対の人が反応しそうなビジュアルの広告で差し込み、やはりヒットさせました。

そして、広告代理店に代表されるようなクリエイティブ企業は、今の時代は「面白い広告をつくる会社」ではもう「浅い」ということもお伝えしました。

「社会の歪み」または「社会の兆し」を見つけ出し、そこから戦略的にクリエイティブを組み立てていく必要がある。

なので「ストラテジスト(戦略家)」の存在が重要になってきている。広告はアウトプットのひとつでしかなく、ストラテジストは場合によっては商品開発から携わる、というお話をしました。

さて、クリエイティブな発想というのは何もクリエイターだけに許されたものではありません。

それは、「荷物のいらない保育園」や「ママスクエア」のように、クリエイティブな発想を持った経営者がいることからもいえます。

しかし、多くの人がクリエイティブは難しいと感じていると思います。クリエイティブができる人は、特別な人。「クリエイティブな人」とは、

- 自由な発想ができる人

- 何の制限も持たない人

- 何にも縛られていない人

- 天才肌

みたいなイメージを多くの人が思っていて、「自分とは違う人種」と考えがちです。でも、実はそうではないというお話もしたいと思います。

「制限」の大きさで、そのビジネスの大きさがわかる

「クリエイティブ」っていうと、

- 自由な発想

- 斬新な発想

というイメージがありませんか。辞書でクリエイティブを調べると、「創造的、独創的」だそうです。

また、「クリエイティビティ」という言葉がありますが、「創造的なこと、創造性、独創力」ということで、クリエイティブの名詞がクリエイティビティだということです。

「彼はクリエイティブだ」は「彼は創造的、独創的だ」ということになり、「彼がつくったものはクリエイティビティが高い」であれば、「彼のつくったものは創造性が高い、独創力が高い」ということになります。

独創的、創造的という言葉が自由なイメージを生むのでしょうか、はたまたつくるものが斬新だから自由なイメージを持たれるのでしょうか、とにかく「クリエイティブ」は自由の象徴のように使われることがあります。

なので、「自分は自由ではない」と思っている人ほど「クリエイティブ」や「クリエイティブな人」に憧れを抱いていたりします。

しかし、私はこの考え方でいる限り本当の意味で「クリエイティブ」には到底なれないと思っています。

なぜなら、「クリエイティブは制限から生まれる」からです。自由とはある種逆の環境がクリエイティブな発想を生みます。

多くの人がここを誤解します。自由な発想こそがクリエイティブだ、クリエイティブは自由な環境が生むと。だから自由になれる人じゃないとクリエイティブにはなれない、と。

違いますね〜。制限があるからクリエイティブになれる、こっちが正解なんです。

どういうことか。

人間は生身では空を飛べないという制約があります。だからこそ飛行機を「創造」したわけですね。

絵画などもそうです。2次元(グラフィック)で何かを表現するという制約があるから、その画法や技術が「クリエイティブ」になるわけです。

「猫」を表現しようと思ったときに、ただ単に「猫」であることを伝えるならば写真で十分です。しかし、画(え)で表現しなければならない、という制限がかかったときに、猫の表現方法が考え出され、そこにクリエイティブが存在します。

人によっては写真のように緻密な猫を描くかもしれませんし、はたまたものすごく抽象化されているのに猫だとわかる絵を描くかもしれません。

どちらもクリエイティブであることには違いありません。

しょうもない例えですが、修学旅行で先生にバレずに女の子の部屋に行きたいと思った途端、どうすればバレずに忍び込めるのか、という考えを持ちはじめるようなものです。そこで考えつく方法もある意味クリエイティブです。

学校を卒業してしまうと、女の子と旅行に行ってもそもそもバレるも何もないから考える必要性すらありません。そこに制限はありませんから。

会社でもよく「もっと自由にやらせてほしい」という社員がいます。しかし、「制限があるからクリエイティブになれる」という考えからすると、「自由にやらせてほしい」は間違っています。

どんな仕事でも「クリエイティブ」、「クリエイティビティ」は存在します。だって、仕事とは「制限の塊」みたいなものですから。

たしかにクリエイティブな仕事はあると思います。我々のようなデザインの仕事はその最たるものだと思います。

だからといって、クリエイティビティが発揮できない仕事があるかというと、私はないと思います。

- 仕事がクリエイティブな種類ではない

- 自由を与えられてない

だからクリエイティブになれない、クリエイティブな人でいれない。

もしこう考えている人がいたら、それは大間違いだということを知ってほしいです。

不自由だからクリエイティブになれる。

なので、本当にクリエイティブな人は、「自由にやらせてほしい」ということは私の経験上ほとんど言いません。

うちの会社にも昔いたんですよ。「自由にやらせてほしい」という社員が。その社員はどうなったかというと、自由にやらせてあげたのに結果も出さず逃げるように辞めていきました。

「自由にやらせてほしい」という人は、そこにかかる制限と立ち向かうことをせず、結果から目を背ける傾向にあります。

「制限」を打破しようとする力こそがクリエイティブの本質なわけです。

そしてこの「制限」が社会的な課題、つまり「社会の歪み」にまで大きなものになったときにビジネスが生まれ、社会的な課題、社会の歪みがどのくらい大きいものなのかで、そのビジネスがどれくらい大きなものになる可能性を秘めているかがわかります。

「社会」が家族なのか、地域なのか、業界なのか、日本なのか、はたまた世界なのか。規模が大きくなればなるほど、「制限」も強くなります。

世界規模の「社会の歪み」を解消したお寿司屋さんの話

「社会の歪み3部作」ということでお話してきましたが、最後にめちゃくちゃでかい「社会の歪み」を解消した「お寿司屋さん」のお話をしたいと思います。有名なので知っている方もいるかもしれません。

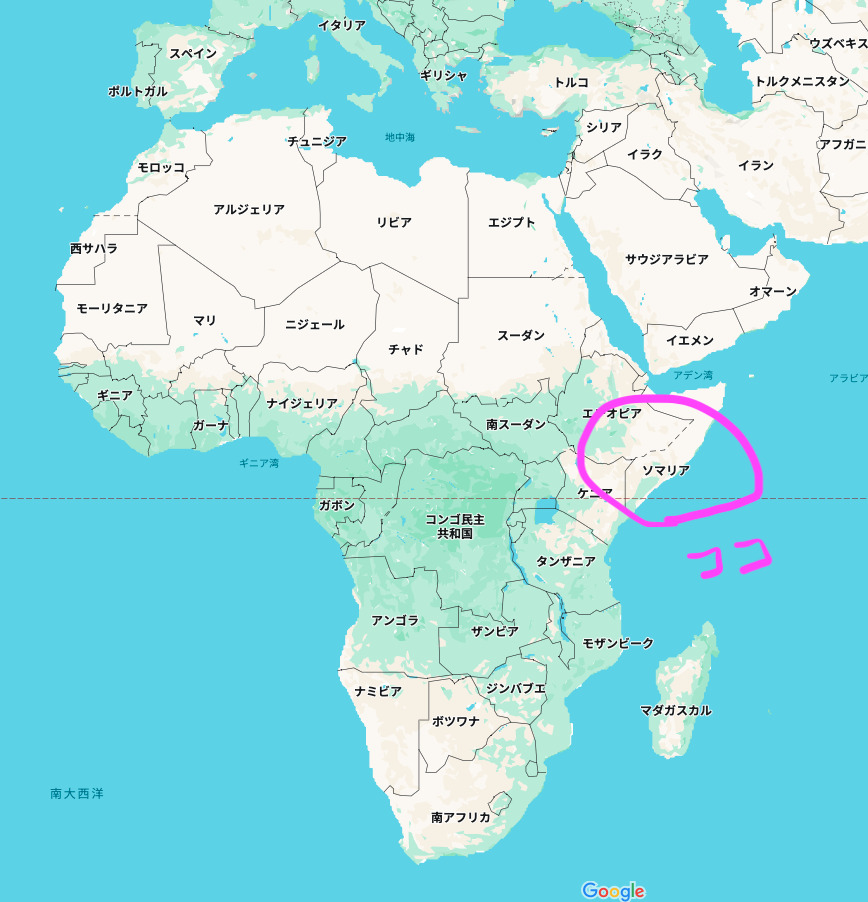

「ソマリア」という国をご存知でしょうか。いっとき、ニュースにもよくでていた国です。

ChatGPTに聞いた情報をかんたんにまとめてみましょう。

ソマリアはアフリカ大陸の東端(アフリカの角)に位置し、インド洋とアデン湾に面しています。1991年に政権崩壊以降、中央政府の機能が長らく失われ、内戦・武装勢力の衝突が続いている国のひとつで、イスラム過激派組織が活動しており、テロや治安の悪化が深刻です。

現在も安定した統一国家とは言えず、地域ごとに自治状態になっていることが多いらしい。

経済基盤は非常に脆弱で、長年の内戦と治安悪化によりインフラ整備が遅れています。海外にいるソマリア人からの送金が国の経済を支える重要な要素だとか。つまり出稼ぎですね。

「ソマリア」といえば、「海賊」です。以前ニュースによく出ていたときには、この海賊問題で取り上げられていました。

2000年代後半、アデン湾周辺の海域でソマリア人による海賊行為が多発しました。海産物や金品を強奪するだけでなく、船員を人質に取ってその国の政府に身代金を要求、その請求額はトータルで日本円にして700億円にもなったんだとか。

年間2万隻もの船が行き来する世界の主要な航海路なので、とにかく被害が甚大、当然、国際問題になります。

ついに、国連加盟国が海賊の撲滅に動き出し、「武力」を持って制圧しました。年間240件あった海賊被害は、2015年以降はほぼゼロになったそう。

よかったよかった、めでたしめでたし。

というわけにな当然なりません。なぜなら、ソマリアの海賊も、何も好き好んで海賊をやっていたわけではなく、生活のために仕方なくやっていたわけです。

海賊の撲滅は彼らの収入が絶たれることを意味し、彼らに「死ね」と言っているに等しい。なにせ、ソマリア政府も国民を救う気があったのかなかったのか怪しい。

そこで、この「世界の歪み」を軍事介入ではなくビジネスで解決しようと、ある日本のお寿司屋さんがソマリアに向かいます。

そのお寿司屋さんは、ソマリアのお隣の国、ジブチと漁業提携をしていたため、その海域の海産物について詳しかったそうです。

お寿司屋さんは危険地帯であるソマリア現地に自ら赴き、海賊団に直接会い、こう呼びかけたそうです。

「海賊なんかやってるより、一緒にマグロ釣ろうよ!」

ソマリア海域は良質なマグロが穫れる場所だったんですね。しかし、このコラムでも度々お伝えしている、「それは誰にとっての価値なのか?」という観点からすると、マグロはソマリアの人たちにとっては価値があるものではありませんでした。

そのため、漁船もマグロを穫れるようなものじゃないし、獲ってきたあとに保管する冷凍庫もありませんでした。

お寿司屋さんは、漁船や冷凍庫を用意し、ソマリア人には漁のやり方や魚の加工方法まで伝授していったそうです。

そして、獲ったマグロはそのお寿司屋さんが全量買い取ることで、自分のお寿司屋さんの安定した仕入れルートまで構築してしまったのです。

こうして、マグロはソマリア人にとっても価値のあるものに変わりました(日本では価値があるのにソマリアでは価値がない、というのも一種の「社会の歪み」ですね)。

これにより、ソマリアの貧困層は海賊やその他の悪事に手を染める必要がなくなりました。お寿司屋さんもマグロを安定的に仕入れることができ、Win-Winです。

さて、このお寿司屋さん、誰かご存知でしょうか?お店の名前を聞けば多くの日本人が知っていると思います。

このお寿司屋さんの正体は、すしざんまいの木村清社長です。

「魚を釣ってあげるのではなく、魚の釣り方を教えてあげるのが本当の救済」という言葉がありますが、文字通り本当に魚の釣り方を教えて、ソマリアの、世界の歪みを解消してしまったわけです。

こんなクリエイティブなことあります?私はこの話を思い出すと、いつも目頭が熱くなります。めちゃくちゃ尊敬します。そこにかけられていた「制限」は生半可なものじゃなかったはずです。

いわゆるデザインとか広告とか、そんなものよりも遥かにクリエイティブです。このことからも、ビジネスこそが本物のクリエイティブだと私は思うわけです。

木村社長は、世界のバカでかい歪みを解消した本物のクリエイターです。

こういう話を聞くとすしざんまいに行きたくなるもんなー。

さて、「社会の歪み」というテーマで3週にわたってお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。

最後に、すしざんまい木村社長のソマリアでの功績をわかりやすくまとめてくれているTikTokの動画をご紹介します。4分くらいの動画です。ぜひご覧ください。

今回はここまでです!

津久井

投稿者プロフィール

-

ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

最新の投稿

デザイン2026.01.23【第802回】(写真付き)この広告、どう思います?たぶん業界人と正反対のことを言います

デザイン2026.01.23【第802回】(写真付き)この広告、どう思います?たぶん業界人と正反対のことを言います メールマガジン2026.01.16【第801回】このコラムをより楽しんでいただくための用語集

メールマガジン2026.01.16【第801回】このコラムをより楽しんでいただくための用語集 メールマガジン2026.01.09【第800回】記念すべき800号目は、新年恒例の「未来予測」!

メールマガジン2026.01.09【第800回】記念すべき800号目は、新年恒例の「未来予測」! メールマガジン2025.12.26【第799回】本格的なAI時代に我々はどう生きるのか(2025年コラム締めくくり)

メールマガジン2025.12.26【第799回】本格的なAI時代に我々はどう生きるのか(2025年コラム締めくくり)

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧

関連記事

関連記事

ご依頼・ご相談・

各種お問い合わせは

こちらです

インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。

-

フォームからのご依頼・

お問い合わせ24時間受付中