ロゴコラムLogo column

今週もロゴコラムのお時間がやってまいりました。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

本日午後、久しぶりにラジオに出ます。山梨県の「FM FUJI」のラジオ番組で、濱田マリさんが司会をされています。

濱田マリさん、ご存知ですか?「モダンチョキチョキズ」といってわかる方、いらっしゃいますでしょうか。そもそもGoogleの文字変換でも「モダンチョキチョキズ」が一発で出なかったので時代的に怪しいですよね。

画像はグーグル先生より

画像はグーグル先生より

とはいえ、濱田マリさんは最近女優としていろいろと活躍されているので、見たことがある方も大勢いるはず。

ちなみに私は2年前くらいまで、レインボータウンFMというところで自分の番組をもってラジオをやっていました。およそ8年くらいやっていましたかね。

番組のコンセプトやキービジュアルの作成、毎回の台本まですべて自分で用意してました

番組のコンセプトやキービジュアルの作成、毎回の台本まですべて自分で用意してました

「つづけられないことははじめてはいけない」という持論があるため長くつづけましたが、ビジネス的な効果は期待できず。。。諦めました。

本日のラジオは収録ですので、放送があったらまた告知させていただきますね。

さて、本日は「驚安の殿堂ドン・キホーテ」について考察してみようかなと。。。その名も「天才ドン・キホーテ特集」。

先週のコラムの「自虐広告」でもお話しましたが、それ以外にもドン・キホーテのすごいところっていっぱいあるなと思っています。そのあたりをお話してみたいと思います。

天才ドン・キホーテ その1「自虐広告」

まずは先週もお伝えした、ドン・キホーテの「自虐広告」。

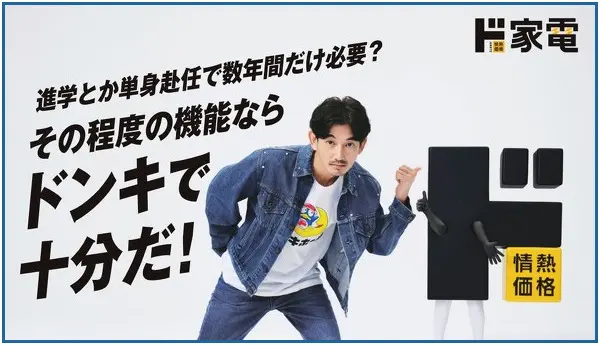

ドン・キホーテはプライベートブランド「情熱価格」を展開しています。その「情熱価格」で家電を扱ったときの広告がこちらです。

画像はITmediaビジネスオンラインさんより

画像はITmediaビジネスオンラインさんより

先週もお伝えしましたが、これはもう、天才の仕業なんですよ。

「ドン・キホーテは最高品質のものは売ってません」という自虐を含みつつ、「でも性能的には問題ないでっせ、何より安いし」ということが、この短いコピーで瞬時に判断できます。

これは今までに築いてきた「安さ」というブランディングがあるからこそ成立しているともいえ、まさにドン・キホーテならではというか、他ではマネできない(マネしても説得力を出せない)広告です。

そもそも、「らしさ(メリコの法則でいう【リ:理解できること】)」って、みなさんが思っている以上にめちゃくちゃ重要なんですよね。この場合は「ドンキらしさ」とこの自虐広告がめちゃくちゃマッチしているということです。

天才ドン・キホーテ その2「苦情法」

まずはこちらのTikTok動画をご覧ください。

「ドン・キホーテがお客さんのクレームを利用して400億も売上をUPさせた」と動画では語られています。これも実はすごいこと。

「苦情法」というものを聞いたことがある方は少ないと思いますが、実は私の師匠であり「メリコの法則」の発明者である故伊吹卓先生は、「苦情法」というものも開発されていました。

とにかく、

- 今の現状について

- その商品について

- 担当者について

なんでもいいのですが、苦情を集めそれを改善していく、という考え方です。

福井県の商工会議所が運営していた「苦情・クレーム博覧会」というサイトがあります(ありました)。ここでは生活の様々なクレームを集めることで、商工会議所の会員企業が商品開発につながる情報を得ていました。

ここで出たクレームから生まれた商品が、「ヌレンザ」という傘です。

とサイトにはあります。

実はこの「苦情・クレーム博覧会」は、伊吹卓先生の一番弟子が福井商工会議所に提案してスタートしたようですが、すでにサイトは閉鎖されていました。残念。運営しきれなかったのか。。。

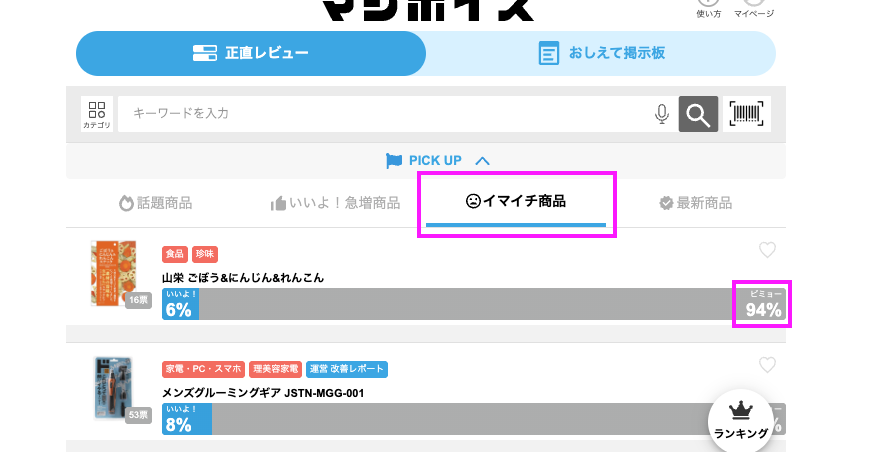

ドン・キホーテも実はこれに近いことを自社サイトで行っています。

ここでは多くのユーザーの投票を集め、「みんないい評価だな、だから買ったほうがいいのかも」という心理効果を狙いつつも、いくつか挙がってくるクレームや不満をつぶさに拾って商品開発や改良に役立てているわけです。

「正直レビュー」とあるとおり、投票のカテゴリには「イマイチ商品」を設けるくらい正直。それでもいいんですよ。「苦情」が集まるから。

天才ドン・キホーテ その3「混沌陳列(ごちゃごちゃした店づくり)」

これは有名な話ですが、ドンキのあの雑然とした商品陳列は「わざと」だというのを聞いたことはありませんか?

それ、本当で、これはドンキの創業者の安田さん自身が著書や講演で何度も語っているそうですが、単なる雑然さではなく、意図的な「購買心理設計」に基づいているとのこと。この思想は「ワクワク・ドキドキ経営」と呼ばれる独自哲学として体系化されています。

- 買い物を「作業」ではなく「遊び」にする

- 店内を歩くこと自体がエンターテインメント

これを目的に、商品カテゴリをわざと曖昧に配置します。

たとえば、洗剤の隣にお菓子があったり、コスメコーナーの中に日用品が紛れていたり。これにより、脳内ドーパミンが出る「予期せぬ発見」を誘発。購買心理学でいう「トレジャーハンティング効果(宝探し効果)」を最大化(ChatGPTより)。

この効果により、買う予定のなかった商品までつい手が伸びる「衝動買い」が起きるそうで、衝動買い率は平均の2倍近くあり、売上の大半を「予定外購入」が占めるとも言われます。

普通、人間の行動は「目的行動」がほとんどです。「〇〇が必要だから△△にいく」という行動です。

ここでももちろん衝動買いが起こらないとも限らないのですが、ドンキの場合はもはや「〇〇がほしい」ではなく「ドンキに行きたい」という行動原理が働いているところがすごいところ。

もはやウィンドウショッピングの領域なわけです。ウィンドウショッピングは1店舗では完結しませんが、ドンキであればドンキの中だけでウィンドウショッピングが完結し、衝動買いも起こるというわけです。

天才ドン・キホーテ その4「現場主義と観察眼」

店内の混沌演出もそうですが、実はドンキには全店舗共通の棚割りはないそうです。つまり、売り場の設計は現場に一任しているんだそうです。

普通の小売業は、本部が決めたマニュアル通りの棚割り(売り場の配置)で全国統一しています。これをドンキはやらないわけです。

と安田さんは語っているそうです(ChatGPTより)。

私は「現場主義」には非常に高度な観察力が必要だと考えています。ドンキの店舗運営者の方々はそれぞれにこの「観察眼」を持っているというのが、企業文化の中に脈々とあると思うんですね。

たとえば、ドンキの深夜営業もそう。「夜に開けたら、客が来た。」と安田さんは語っているそうです。

これって、試してみて観察してみたことにほかならないわけです。

これを他の小売店がマネしてもおそらくうまくいかないケースが多いんじゃないかなと思います。ドン・キホーテがターゲティングした人たちの行動原理だから。だから観察が重要なわけです。

他にも本社NGの商品が現場判断で大ヒットしたケースがあるそうです。

ある店舗で、バイヤーが本社の仕入れ方針にない雑貨や食品を独自に仕入れて販売したところ想定外の売れ行きを記録。すると本社が方針を改め、その商品を全国展開するようになったんだそう。

今ではドンキは、店舗ごとに仕入れの裁量があり、売場責任者が「面白そう」と思えば自由に仕入れられるんだそうです。

でも、これって一見自由に見えるけど、そうじゃなくてめちゃくちゃ責任の重い行為です。だからこそ、徹底的な観察が必要なんでしょうね。

天才ドン・キホーテ その5「パッケージ」

商品開発にもつながりますが、そして先ほどのTikTok動画でも語られていましたが、ドン・キホーテに置いてある商品のパッケージは非常によく考えられています。

特にドンキが展開するPB「情熱価格」のパッケージは、私の中でとても評価が高いです。

実際に私も店に行って写真を撮ってきました。

「まるでシルクのよう」とか「洗濯しても毛羽立ちが少なく」など体験価値やメリットを必ず伝えています。

「揉み上げたような気持ちよさ」は体験してみたくなる言葉。

こちらのソックスは締め付けられたくない人の声から生まれたのではと思われます。

これも「ビジネスシューズが汚れているのはイヤだけど、かといって洗えないんだよねー」の声から生まれたのでは?

「ながら履き」はメリットでありパワーワードです。こういうワードチョイスも本当にセンスがある。

「一般的な不織布から」として違いを伝え、「他は質が低いよ」と暗に伝える「他者排除」を上手に文章に盛り込んでいます。

このパッケージは秀逸だと思います。漢字3文字でその商品の特徴とメリットを表現しています。それにより、売り場で非常に目立ちます(メリコの「メ」)。

このように、必ずユーザーがこの商品を買ったらどんな体験ができるのか、どんなメリットを得られるのかを伝えています。

これはユーザーが衝動買いしたくなるのもよくわかります。

私の大好きな小林製薬も、実はこれに近いことをやっていると聞いたことがあります。

小林製薬の営業さんがドラッグストアやスーパーなどのバイヤーさんに商品をプレゼンするときに、必ず「なぜこの商品をつくろうと思ったか」や「開発途中での問題、課題」など、商品が生まれるまでのプロセスをしっかりと伝えると聞いたことがあるんですね。

普通の商品プレゼンって、「この商品はどんな機能があるか」とか「この商品はいくらか」とか、簡単に言えば商品説明という名の商品自慢に終止します。

小林製薬やドン・キホーテはそうではない、ということです。

しかし、重要な視点を見落とすわけには行きません。ドン・キホーテがパッケージにストーリーを込めてうまくいく理由は、ドンキの店づくりに大きく起因しています。

ドンキは自分の店でこれをやっています。どこかの小売店に卸している商品でこれをやっているわけではありません。

そして、「買い物をトレジャーハンティングにする」というコンセプトから、来店客に買い物に対して能動的な姿勢をつくらせることができています。

なので、お客さんに「パッケージをしっかり読ませる、見せる」ということに成功しています。

通常の売り場では、来店者はここまでしっかりパッケージを見てくれません。目的行動で来た(〇〇を買いに来た)ユーザーは特に、です。

このパッケージ手法を単純にマネするだけでは大きな効果は期待できないわけです。

天才ドン・キホーテ その6「ユーモア」

現場に商品仕入れの裁量があるというだけあって、ドンキの商品はPBのみならず面白いものがあります。

「え?どういうこと?」という認知不協和を起こす商品コンセプトですね。

パッケージのイラストがかわいいだけでなく、実はそれぞれの商品の特徴がわかりやすい商品タイトルになっています。

商品タイトルもユーモアがあるのですが、「こっそりマッチョになれる」とか「こっそり、お腹へこまそ」とか、コピーにおいてもユーザー心理の代弁をすることを忘れなていないですね。

このウソなら許さざるを得ないのかもしれません(爆)。

自虐広告だってそうですね。「自虐広告は悲劇では成立しない、喜劇でないとダメ」と先週お伝えしましたが、喜劇ってユーモアじゃないですか。人を楽しませる、笑わせるセンスもドンキが天才だと思う大きな理由です。

また、このユーモアも、「買い物をトレジャーハンティングにする」という「ワクワク・ドキドキ経営」の思想にしっかりとマッチしています。

店内の陳列やさまざまな商品から感じる「混沌」とは裏腹に、実はブランディングに関してはめちゃくちゃ一貫性があるのがドンキなんですよね。

さて、「ブランディング」というとシャネルやグッチだとかベンツやフェラーリだとか、ハイブランドや高級商材ばかりを挙げる人がいますが、私はこれはブランディングのいち側面に過ぎないと考えています。

そういう意味では、私はドン・キホーテほどブランディング(選ばれるための施策)がうまい会社はなかなかないと思っています。

では、ドン・キホーテは本当は何を売っているのでしょうか?

だって、モノが欲しいだけならアマゾンなどのネット通販で十分なはずです。

答えはコラムの中に何度もでてきましたね。

私が本当に問いたいのは、「商品の向こう側」についてです。非常に抽象的だけど本質的で、ブランディングにおいてめちゃくちゃ重要な考えです。

御社は商品を通してお客さまに何を売っていますか?

今回はここまでです!

津久井

投稿者プロフィール

-

ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

最新の投稿

デザイン2026.01.23【第802回】(写真付き)この広告、どう思います?たぶん業界人と正反対のことを言います

デザイン2026.01.23【第802回】(写真付き)この広告、どう思います?たぶん業界人と正反対のことを言います メールマガジン2026.01.16【第801回】このコラムをより楽しんでいただくための用語集

メールマガジン2026.01.16【第801回】このコラムをより楽しんでいただくための用語集 メールマガジン2026.01.09【第800回】記念すべき800号目は、新年恒例の「未来予測」!

メールマガジン2026.01.09【第800回】記念すべき800号目は、新年恒例の「未来予測」! メールマガジン2025.12.26【第799回】本格的なAI時代に我々はどう生きるのか(2025年コラム締めくくり)

メールマガジン2025.12.26【第799回】本格的なAI時代に我々はどう生きるのか(2025年コラム締めくくり)

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧

関連記事

関連記事

ご依頼・ご相談・

各種お問い合わせは

こちらです

インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。

-

フォームからのご依頼・

お問い合わせ24時間受付中