ロゴコラムLogo column

今週はまた鹿児島に来ておりました。前回は2週間前、旅系YouTuberの一圓さんたちとの「鹿児島一周すごろく旅」でしたが、今度はちゃんと仕事です(笑)

とはいえ、昨日のうちにすでに福岡県は柳川市に移動しておりますけれども。

11月もすでに後半戦(というか実質あと1週間)。2025年も佳境です。私は年内に決まっている出張は大阪と富山の2つだけ。これからまた入るかもしれませんが。。。今年もよく移動しました。

しかしながら、もっともっと移動したいですね。行ったことのない場所に行ってみたい。ジェリー藤尾の「遠くに行きたい」バリに知らない街を歩いてみたい(古)。海外もいいですが、まだまだ日本の良さを発掘したいなー。

というわけで、全国各地のみなさま、お仕事お待ちしております(笑)。

では本日のお話です。

「期待値調整」って聞いたことありますか?

期待値調整ってなに?

期待値調整とは、相手の期待値を上手に調整しようということです。

たとえば「値段のわりにおいしかった!」という評価をもらう飲食店があれば、それは期待値調整がある程度うまくいっているといえます。

ChatGPTの説明文がわかりやすかったので引用します。

「後でガッカリさせないように、最初に“期待のハードル”を調整すること」

- 期待が高すぎる → どんな結果でも不満が出る

- 期待が現実より低い → 結果が“良い意味で裏切る”

つまり、最初に期待値を適正化するほど、満足度は上がり、トラブルが減る。

1000円の牛丼があるとして、それが「今半(いまはん)クラス」のおいしさだと感じたら、これは期待のハードルを超えています。なので、満足度は高くなります。

逆に、1000円の牛丼なのに吉野家クラスだと、人はガッカリします。そして、満足どころか不満を持ちます。

ここで重要なことは、「吉野家の牛丼も普通においしい」ということです(そう思わない人もいると思いますが)。それでも、500円も出せば食べられるものに1000円出すと、人は不満を持つ。

- (おいしかったけど)1000円なんだから、このくらいのクオリティであってほしい

- (おいしかったし)1000円以上のクオリティを感じたから満足した

のどちらかになるということですね。

つまり、人の満足度は「何を軸に比較するか」で決まっているというわけです。この「軸」こそが「期待値」ということです。

数年前に流行語大賞にノミネートされた「蛙化現象」というワードをご存知でしょうか?蛙化現象とは、

ということですが、これなんかまさに期待値のお話です。

恋の相手は、初期に「理想化」される。

- かっこいい/美人

- ミステリアス

- 自信がある

- 他の人にもモテる

- 余裕がある

- 自分のことなんて気にしていない

- こうした“勝手に盛られた期待値”がある。

しかし相手が自分に好意を示すと、その理想像が壊れる。

- 「意外とチョロい?」

- 「誰でもいいの?」

- 「ミステリアスじゃないじゃん」

- 「余裕ない人だった?」

= 期待値が下がる → 好意が消える、拒絶へ。

これは最近の流行語大賞に入った言葉ですが、実はこの現象はかなり前からあると考えます。それは「成田離婚」という言葉が示していることからわかります。

「羽田」じゃなくて「成田」っていうのが時代を感じさせますよね(笑)。これも新婚旅行前までの期待値を現実が下回ってしまったことからくる現象です。

ビジネスにおいて、特に営業のシーンにおいても、期待値調整はとても大切です。

たとえば、メリットだけでなくデメリットも話す営業マンはお客さまから信頼されて受注率が上がる、という話があります。

これも完全に期待値調整です。人はとにかくガッカリしたくないわけです。ガッカリするくらいなら、はじめからリスクやデメリットを話しておいてほしいわけです。

ガッカリへの拒否反応やガッカリしたときのショックが思った以上に大きいのが人間です。だから、ガッカリさせないように話してくれる人を信用するんですね。

そういえば私も、高校生の時に授業のチャイムが鳴っても先生が来ないと、「あれ?今日先生休みなんじゃね?次の時間は自習(=自由時間)なんじゃね?」という期待が込み上げることがありました。

しかしその後、10分遅れくらいで先生が来たりすると、そのガッカリ感たるや。。。

そしていつからか、チャイムが鳴っても先生がなかなかこないという状況の際に、自分の中で「いや、先生は来るよ」と期待値を調整するようになっていました。というか、それでも期待は調整しきれず、先生が遅れて到着すると結局ガッカリしていましたけども。。。

先日30年ぶりに高校の同窓会があったのでこのことを思い出しました(笑)。

ブランディングと期待値調整の関係

ここで本日の主題をお伝えしますと、「実はブランディングと期待値調整は大いに関係している」となります。

さて、ビズアップの定義する「ブランディング」についておさらいしましょう。

ビズアップでは、ブランディングは

- 選ばれるため、選ばれつづけるための施策全般

と定義しています。

「ブランディング」というと「見栄えを良くすること」ということに終始してしまう方がいますが、それはあくまでブランディングの打ち手のひとつに過ぎないです。

逆に見栄えをあえて良くしないことで選ばれることも可能です。

たとえば先日もこのコラムで特集した「驚安の殿堂 ドン・キホーテ」はどうでしょう?店内は雑多で整理されているのかいないのかわかりません。POPは手書きです。

いわるゆ「ハイブランド」のお店と比較すれば、そして「ハイブランド」が行うブランディングを「正」とすれば、ドン・キホーテはブランディングをしていないことになります。

しかし、実際にはお客さんはたくさん来ています。つまり多くの人に選ばれています。年商は連結で2兆2,467億58百万円です(2025年6月期)。

これ、選ばれているって言えませんか?選ばれていないというほうが無理がありますよね。

ドン・キホーテは選ばれるためにあえて雑多な店舗づくりをしています(圧縮陳列)。それが、ドン・キホーテのお客さんにとっては「宝探し」のように感じるからです。そうすると、店内滞在時間が伸びます。当然、客単価も増えます。

なので、私たちのブランディングの定義はドン・キホーテのような企業も包括的に表現できるように、「選ばれるため、選ばれつづけるための施策全般」としているわけです。

で、さらに深堀ってブランディングの本質をお伝えしてしまうと、前述したとおり、これはもうほぼ完全に「期待値調整」の話に落とし込めるわけです。

ドン・キホーテの例からも理解してもらえるかもしれませんが、人は基本的には

- 雑多=安い

- きれい・洗練=高級

という認識(バイアス)があるものです。

また、

- たくさんある=安い

- 少ししかない=高級

というバイアスもあります。つまり、高級、高価なものと安いものでは「見せ方(≒ブランディング)」がぜんぜん違うということです。

- 高価格小ロットのブランディング → 高級感を出し、数量も少なくし希少性を出す

- 低価格大ロットのブランディング → 安さと品揃えを演出し、ほしいものが何種類も手に入るという印象を与える

同じ10万円を使うとして、前者は1点しか手に入らなくてもいい(むしろそのほうがいい)、後者はほしかったものが10万円でいくつも手に入るという印象づくりをするわけです。

もうちょっと言い方を変えるなら、

- 前者=高価であることの正当性を出す見た目(高級・洗練)で期待値を調整する

- 後者=コスパがいい、たくさん買えるという印象にして期待値に調整する

多くの人が、「高価格小ロットのブランディング」こそがブランディングだとイメージしています。「高級感を出す」のブランディングはこの場合、価格の正当性を出すことでもあり、「その価格でも選ばれるように」ブランディングをしているわけです。

高級なレストランとガード下の庶民的な呑み屋もこれと同じです。どちらも別々の魅力がありますよね。

どちらのブランディングにせよ、お客さまに満足してもらうためには「期待値を超える」ことが重要です。

ちなみに、ビズアップでは毎週「読書委員会」というのをやっていて、社員が持ち回りで本を読んで内容をシェアします。

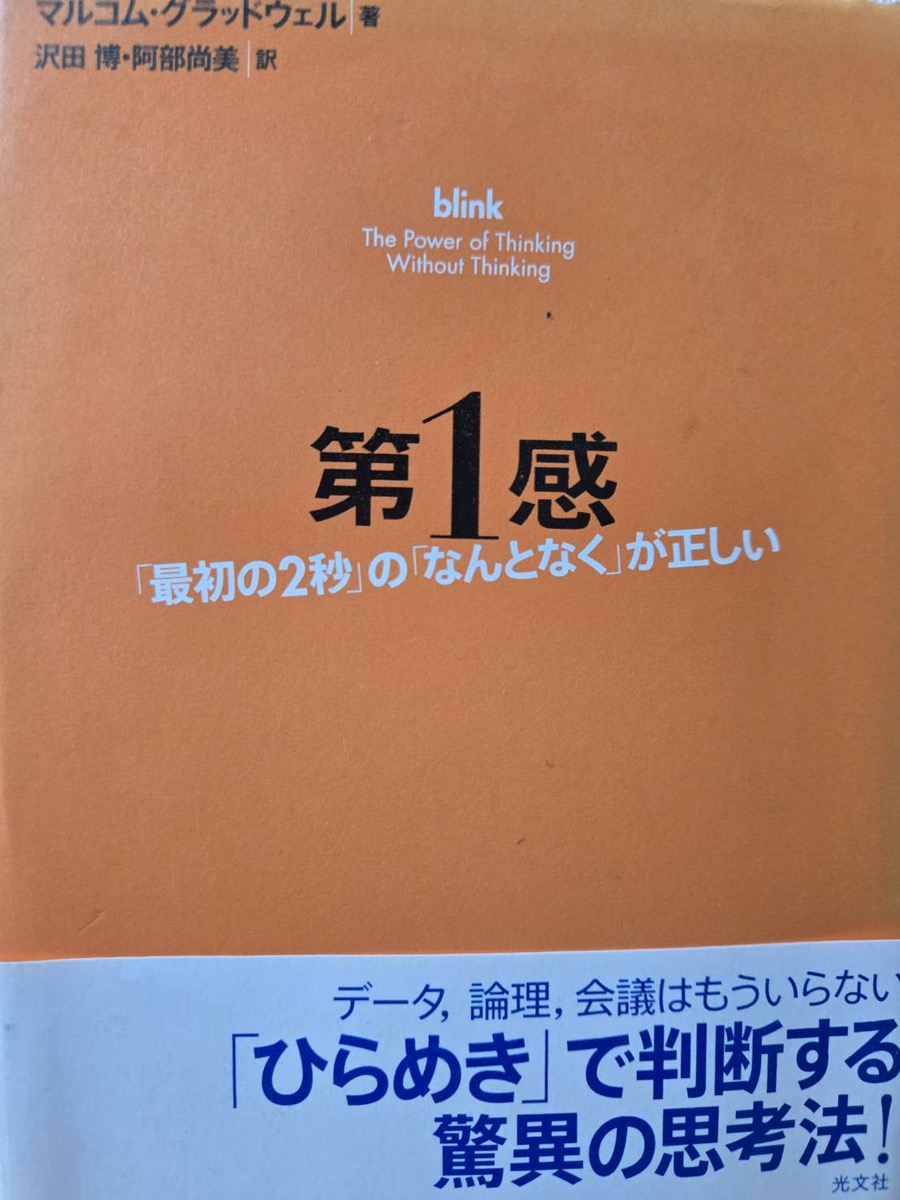

今週の月曜日に行われた読書委員会で取り上げられた本がこちらでした。

めちゃくちゃ面白そうじゃないですか?

しかし、この上がりに上がった期待値に対して内容はというと。。。プレゼンターからは「この本は読まなくていいです」といわれてしまう始末。「ティッピング・ポイント」を書いたマルコム・グラッドウェルさんだったのでさらに期待値は上がっていたのですが。。。

期待のハードルは低ければ低いほどいいのか?

ここで、「期待値を超えればいいんでしょ?じゃあ、期待のハードルは低ければ低いほどいいじゃん!」となりそうですが、それはそれでやはりうまくいかないわけです。

たとえば、女性と付き合いたい男性がいるとして、「期待値は低ければ低いほうがいいから、オレは超ブサイクで良かった」となるでしょうか?

そりゃ、付き合ってみたら「男気がある」とか「優しい」とか「誠実」とか、見た目以外のことで期待値を上回る可能性が高いでしょう。しかし、そもそも女性がその男性と「付き合ってみようかな」となりますか?という話です。

なんだか見た目が悪い男は価値がない、みたいな文脈になっていますが、言いたいことの本質は違いますからね。「イケメン好き女子がターゲットの場合」という条件をつけておきましょうか(笑)。

つまり何が言いたいかというと、

- そもそも(ターゲットにとって)期待値が低すぎる状態では、選択の土俵に入らない=選ばれない

ということです。選択肢に入るために、ある一定度の「期待」は必要なんです。なので、

- そもそも選ばれないような低い期待値 < 求められる期待値 < 高すぎて超えられない期待値

という数式が成り立ちます。お客さまの満足を生むには、「選ばれるレベルの期待値以上、超えられない期待値未満」のこの間に期待値を落とし込むように調整する必要があるわけですね。

そのため、商品力は高いに越したことはありません。高い期待値を設定しブランディングをしたとしても、お客さまが満足するかは商品購入後の体験で決まるため、期待値を超えられる商品力が求められます。

いつもお話してますが、「買ってみよう」と思わせることはブランディングで可能ですが、「また買おう」についてはブランディングだけでは難しく、商品力という基礎的な力が必要になります。

ちなみに話をややこしくするようで恐縮ですが、ブランディングによって「商品力」を上げることもできてしまうんですよね。正確には商品力が上がるのではなく「商品力が高いと感じさせる」なんですけどね。

「魅力バイアス」や「美的・ユーザービリティ効果」っていうのがありましてね。ちょっと簡単に説明をしてみましょう。

【魅力バイアス】

見た目が良いと、“良さそうに見える部分”が勝手に増える現象。ブランディング的には超重要で、

- ロゴが洗練 → 会社も強そう

- LPデザインが綺麗 → サービスが良さそう

- 営業の服装が整っている → 信頼できそう

- 会社のオフィスが綺麗 → 業務も丁寧そう

これらは全部、魅力バイアスの効果です。

【美的・ユーザビリティ効果】

デザインが美しい(見た目が良い)だけで、実際の使いやすさ以上に“使いやすい”と評価されてしまう心理効果。人は「美しいもの=使いやすい」と錯覚する。Apple製品やスターバックスが人気の理由でもある。

美しいデザインは、

- 「整理されているはず」

- 「誠実な会社っぽい」

- 「品質が高そう」

- 「対応も丁寧そう」

と、未来の体験に対する期待値を自動で引き上げる。つまり、美的・ユーザビリティ効果は期待値ブランディングの基礎となる現象。

これらの効果により期待値も当然上がるのですが、実際に商品力も高いと感じてもらうことができます。

なので、戦略的にデザインを施すということはめちゃくちゃ重要なことなわけです。最低でも選択肢に入るレベルの期待値に調整できるデザインが必要であり、さらにはできれば商品力も高いと感じてもらえるデザインになっていることが望ましいわけです。

期待値調整、御社のビジネスにおいて意識したことはありましたか?

今回はここまでです!

津久井

投稿者プロフィール

-

ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

最新の投稿

コンセプト2026.02.27【第807回】コンセプト型ネーミングが〇〇をつくる!

コンセプト2026.02.27【第807回】コンセプト型ネーミングが〇〇をつくる! コンセプト2026.02.20【第806回】ネーミングひとつで売上や株価が上がるのはなぜか?

コンセプト2026.02.20【第806回】ネーミングひとつで売上や株価が上がるのはなぜか? ブランディング2026.02.13【第805回】TikTokで見つけた【ビジネス動画】がクオリティ高い!

ブランディング2026.02.13【第805回】TikTokで見つけた【ビジネス動画】がクオリティ高い! ターゲティング2026.02.06【第804回】いったい何をした!?効果が超上がった「保護猫譲渡会」

ターゲティング2026.02.06【第804回】いったい何をした!?効果が超上がった「保護猫譲渡会」

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧

関連記事

関連記事

ご依頼・ご相談・

各種お問い合わせは

こちらです

インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。

-

フォームからのご依頼・

お問い合わせ24時間受付中