ロゴコラムLogo column

11月に入りました。もう忘年会のシーズンですね(早い)。

私はもう本当にお酒の呑みすぎで体調が悪いような悪くないような(悪いんでしょうね)感じなので、なるべく忘年会を入れないようにと思っています。

とはいえ、師走になる前から会食ばかりで、今週もご多分に漏れず祝日だった月曜以外金曜日までびっしりです。会食は週3以下に抑えたい。

会食がなければ太らないしお酒で体調悪くならないし早く寝られるしお金も節約できる。

どう考えても合理的に判断するなら会食を減らしたほうがいいのに、人間とはなんとこうも不合理な生き物なのでしょう(私だけ?)。

それにしても2025年も早くも残すところあと2ヶ月ですよ。早い。私は来年50歳という超大台を迎えます。100歳まで生きようと思っているので(呑みすぎはどこ吹く風)、あと50年。ちょうど折り返し地点。

みなさん、2076年までロゴコラムをよろしくお願いします(爆)。

さて、本日のお話です。

本日はですね、ちょっと政治の話が絡みます。が、お断りしておきますが、私の政治的な信条や主張をお伝えしたいわけではなく。。。あくまでブランディングやデザインのお話。

画(え)を使った印象操作とは?

で、そういう意味でも先に私の政治的な信条をお伝えしておいたほうが誤解がないかなと思っております。

私自身は右でも左でもなく、「上」と自分を定義づけていて、基本的には俯瞰して物事を見て是々非々で判断したいタイプです。

今回の高市政権についてはある程度の期待をしており、岸田政権からのここ数年と比べるとなるとその期待値は雲泥の差。まあ、とはいえやはり高市さんにも気をつけたいと思うところもいろいろあります。

さらにお伝えするならば、この国は政治家ではなく官僚とメディアが支配していると思っていて(そのさらに向こうにもいろいろいますけども)、特に私は仕事柄メディアの印象操作にわりと気づくタイプで、非常に不快感を持っております。

デザインとかブランディングというのは、ある種の「期待値調整」であり(この話はまた今度します)、もっと悪〜い言い方をすれば「洗脳装置」ともなりうる、それくらい強力なものです。

今回もメディアが高市批判をすればするほど、私の中の期待値は微増していきます。メディアが批判するということは、官僚やその向こう側にいる人たちにとって都合が悪いからです。

という私の「政治」と「メディア」の前提条件みたいなものを先にお話をさせていただきました。

ここからなんですが、メディアが行っている高市批判の印象操作は、「言葉」のみならず「画(え)」でも行われていたことをご存知でしょうか?

今月7日、自民党本部で高市早苗新総裁を取材するため、マスコミ各社の人員が待機しているなか「支持率下げてやる」、「支持率下げるような写真しか出さねえぞ」との声がYouTubeのライブ配信に乗ったことで騒ぎとなりました。

これ、時事通信の記者が言ったらしいですね。時事通信の記者の人間性ももちろん問題なのですが、彼らは

- 写真1枚で支持率を下げることができるということを知っている

ということのほうが私の中ではポイントでした。もちろん、そうできることも、ちょいちょいマスコミがそういうことをするのも知っていましたが、改めて「自白」のような言動があったことの意味は大きいです。

またこれだけではなく、NHKが7時のニュースで高市政権発足の様子に「ダッチアングル」の映像を使用した、ということでもネット上で炎上しています。

ダッチアングル(Dutch angle)とは、映像や写真などでカメラを意図的に傾けて撮影する構図のことです。別名で「ダッチチルト(Dutch tilt)」や「カンテッドアングル(canted angle)」とも呼ばれます。

通常、水平線や地平線は画面の水平に合わせて撮るのが自然ですが、ダッチアングルではそれを斜めに傾けることで、観る人に違和感や緊張感、不安定さを与える効果を狙います。

【主な効果・目的】

1.不安・混乱・緊張感の演出

登場人物の心理的な不安定さや、状況の異常さを表現。

例:「めまい」「狂気」「混沌」「恐怖」などの感情を強調。

2.動きやスピード感の強調

アクションシーンなどで迫力を出すために使われることもあります。

3.現実の歪みや異世界感

SFやサスペンスなどで、世界が“普通ではない”ことを示す手法。

ChatGPTより

当然ながら、ニュースの映像で使うような代物ではないわけですね。

こちらのジャーナリスト山口敬之さんのショート動画をご覧ください。NHKがわざとやっていると断言しています。

また、「わざと」ではなくたまたまそうなったのでは?という反論にも、こちらのカメラマンさんが答えています。

筆者のようなカメラマンでも、画面が1度、いや0.5度傾けば修正します。「0.5度なんて誤差では?」と思う方も多いでしょうが、実は水平が0.5度でも傾いていたら、画像や映像を扱うプロなら「気持ち悪い」レベルです。

「意図的だ」カメラ専門家が断言!“高市下げ”で物議のNHK

「ダッチアングル」問題はなぜ起きた?

世界標準の「リアリティ演出」と報道倫理の境界線

オールドメディア、特にテレビなんて、もはや信用に値しないわけですね。

印象操作のためにつくられるグラフ「ウソグラフ」

「テレビなんて」と言いましたが、やはりオールドメディア全般、あまり信用できませんね。新聞やネットニュースでも「画(え)」を使った印象操作はよく行われています。

ちなみに、

- オールドメディア

- ニューメディア

という言葉が最近よく使われています。つい最近ノミネートが発表された今年の「流行語大賞」にも入っていました。

オールドメディアはテレビや新聞などネット以前のメディア、ニューメディアはネットを中心としたメディアのことを言います。

しかし私は「媒体」の問題ではなく、そのメディアの「持ち主」が誰か、によってオールドかニューかが分かれると思います。

なので、ネットの記事だからといって一概に信用せず、読売や毎日、朝日などの新聞各社、またはその関連会社が書いている記事ならば、それは疑って見るようにしています。

オールドメディアがやる「画(え)」を使った印象操作の代表格は、「グラフ」ではないでしょうか。

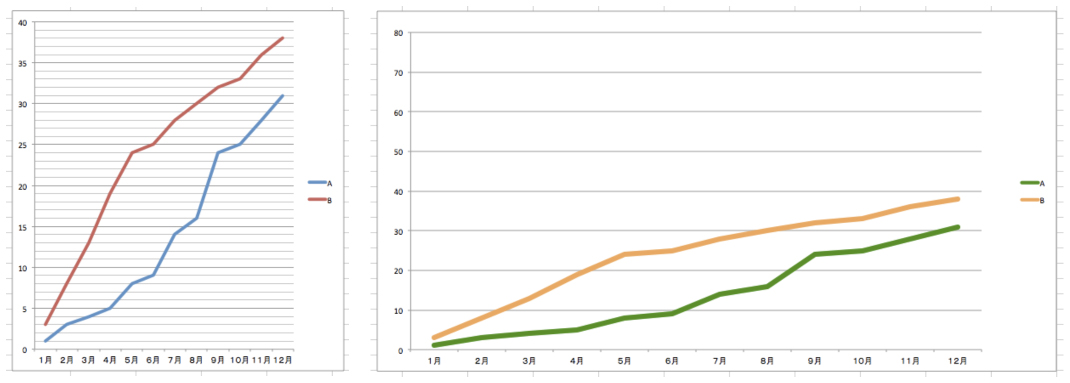

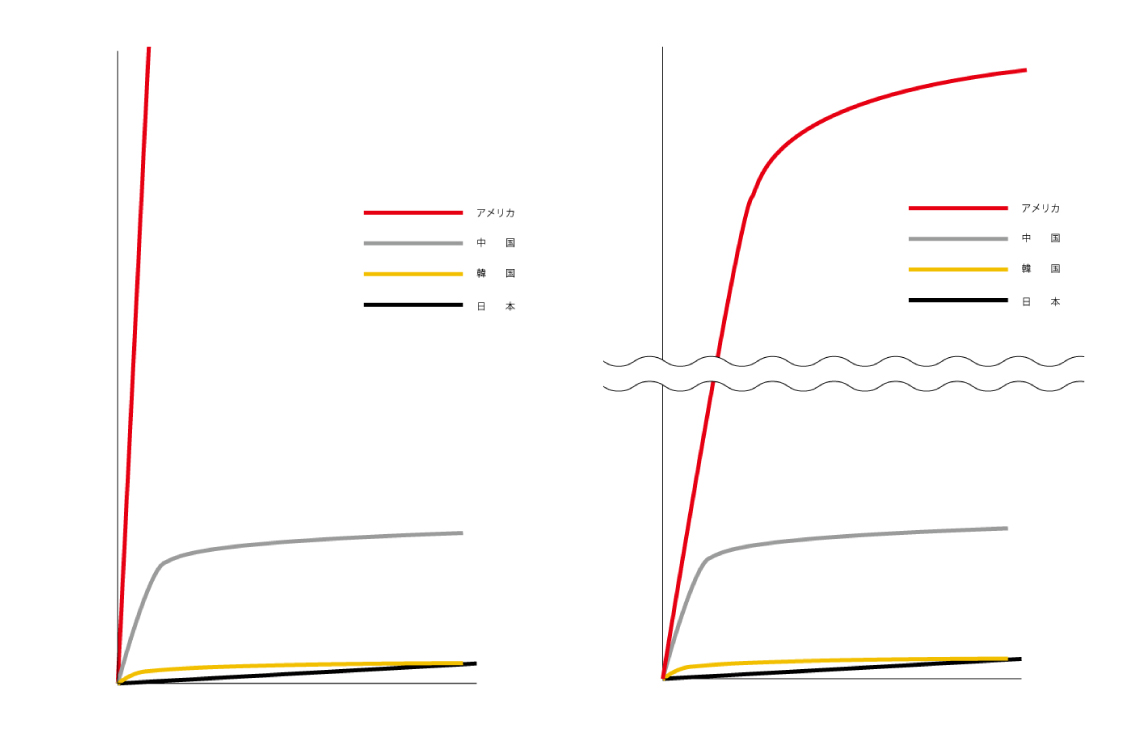

簡単につくってみたこちらのグラフをご覧ください。

これ、お気づきかもしれませんが、2つのグラフともに実は中身のデータはまったく同じです。目盛りの数や線の太さ、色、そしてグラフ全体の横幅を変えただけです。

これだけで、緩やかにも急にもみせることができます。ものすごく急成長しているように見せたり、ゆるやかに成長しているように見せたり、はたまた、AとBで差を大きく見せたり、差があまりないように見せたり。

2つならべると「同じデータなのではないか?」と疑いを持つことができますが、だまそうとする人は持ってほしい印象を与えるどちらかのグラフしか見せません。

つまり、「急」に見せたい人は左のグラフしか見せませんし、「ゆるやか」に見せたい人は右しか見せません。AとBに差があるように見せたい人は左しか見せませんし、差がないように見せたい人は右しか見せません。

さらにいうと、グラフや表をつくった人がだまずケースももちろんありますが「自分でつくったものに自分でだまされる」ケースもあるので要注意です。何かをエクセルで分析している時にグラフのつくり方によって自分で勘違いを起こしてしまうケースです。

グラフや表、図はわかりやすい反面、このようなデメリットがあることも覚えておかないと危険ですよね。

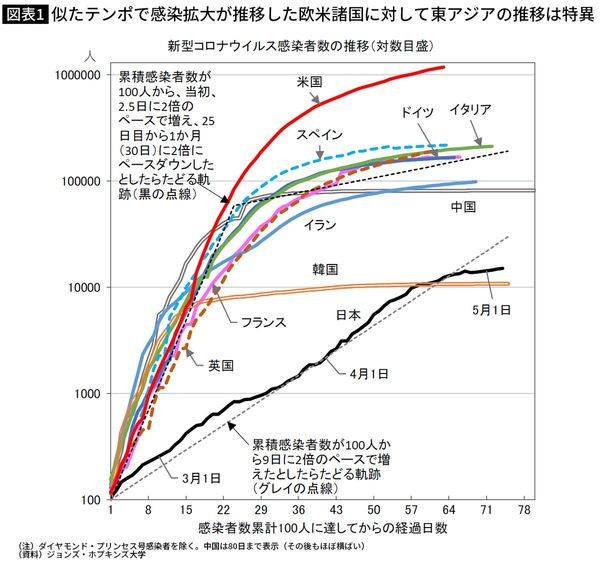

ちょっと古い事例ですが、コ□ナがはじまったころ(2020年)にオールドメディアが使っていたグラフをご覧ください。作為的で悪意を感じます。ちなみに陰謀論好きとしては資料提供がジョンズ・ホプキンス大学という時点で信用ならない。※出典はプレジデントオンライン

このころの日本は、コ□ナの感染者数はそれほど多くなく、世界的に見て日本だけなにか特別な要因があるのではないかと、ニューメディア(ネット)では騒がれていました。

対して、オールドメディアはとにかく「ヤバいぞー」と煽るだけ。感染者数の水増しが行われたりしたのもこの時期でした。

グラフが使われていた記事の内容もざっくりと読む限りはコ□ナの恐怖を煽る内容だと解釈でき、このグラフで操作したい印象と記事の内容は合致すると感じました。

さてこのグラフ、何を使ってウソをついているかわかりますか?

答えは「目盛り」です。左側の目盛りが、

100 → 1000

1000 → 10000

10000 → 100000

100000 → 1000000

となっていますが、メモリの幅は等間隔です。

よく考えてください。100と1,000の差は900ですが、100,000と1,000,000の差は900,000です。900と900,000を同じ大きさのメモリで表現する。こんな不正確なことがあるでしょうか。

実際このグラフのウソを見破れない人からすると、まだまだ患者数の少なかった日本のコ□ナは、当時患者数がかなりの数となっていた中国を抜きそうに見えてしまうと思います。これは俗に言う「ウソグラフ」です。

当時このからくりに気づいた私がつくった「ちょーざっくりグラフ」のほうが印象としてはまだましというか、よっぽど確度高いと思います。以下です(本当にちょーざっくりですよ!)。

見てください。左のグラフなんて、当時世界で一番患者数の多かったアメリカは枠を飛び出ちゃってます(笑)。百歩譲って右のような感じでしょうか。数値の差が大きすぎるので波線でグラフを縮めています。

でも、ちゃんとした読み取り能力というか、リテラシーがない人は、当時このグラフを見て「やべーーー!!」「こえーーー!!」と慌てふためいたというわけです。

私なんて、当時やってる店を見つけてほぼ毎晩呑み歩いていたのに(なので4回くらいコ□ナにかかってます、ぜんぜん平気だけど 笑)。。。

私が「マスコミってウソつきかも」というひねくれた考えを持つようになった(笑)のに影響を与えた本を一冊ご紹介しておきます。興味があればぜひ。

社会調査のウソ 文春新書(帯のコピーがかなり攻撃的ですが 汗)

社会調査のウソ 文春新書(帯のコピーがかなり攻撃的ですが 汗)

まあ、マスコミ批判ばかりをしてもしょうがないので少し話題をビジネス寄りに戻したいと思いますが、

- 印象操作って実際に可能なんだ

- それは画(え)を使ってもできるんだ

ということをぜひご理解ください。これはビジネスの面でも生活の面でも役に立つ重要なことです。

ビジネスにおいて気をつけたい「無自覚の印象操作」

突然ですが、こちらの写真をご覧ください。十数年前、私が500人の学生の前でセミナー講師をしたときの写真です。私もかなり若い。。。

どうでしょう?この写真を見てどのように感じましたか?

- 学生500人の前で講演なんて、ビズアップの社長はすげーな!!

と思ったそこのあなた!あなたはとってもいい人です。すごく心の清らかな、優しい人。すばらしいです。逆に、

- 500人?なんかウソクセーな!

と思った、私と同じヒネクレモノのそこのあなた!正解です。はい、ウソついてました。ここで元の写真をご覧ください。

はい、同じセミナーの写真です。見ればおわかりになったかと思いますが、500名の学生の前でセミナーをしたというのは真っ赤なウソでございます(汗)。おそらく、せいぜい50人くらいかと思います。

では、1枚目の写真ではどんなトリックを使ったかというと・・・この写真をご覧ください。

これは、冒頭の写真と同じもので加工前のものです。

どのように加工したかというと、まず左端と上端を大幅にカットしています。なぜかというと、元の写真を見てお分かりのとおり少しスカスカした感じがあります。この余白的なスペースを削るわけです。するとどうなるか。

余白的なスペースが狭くなることで、密度が濃くなる。密度が濃くなると、人間はそこに人がいっぱいいるように感じます。すると盛況感が出ます。そして、魔法の言葉「500人」と伝えると、多くの人が写真の外にも人がいるイメージを持ててしまいます。

つまり、写真ではそこまで写っていなくても人が大勢いるイメージを持ててしまいます。というわけで「あ、500人の前で講演したんだ」と感じられてしまうわけです。

また「学生」としたのは、写真の中の人が後ろ姿で私服だったから、その私服が学生っぽい雰囲気だったからです。実は「学生」かどうかは知りません(汗)。

しかし、私を含め多くの人の頭のなかにある「学生っぽさ」を利用したわけです。

このように「相手が持っているイメージを利用する」ということは、言葉を使わなくても、つまり写真などの画(え)でもできるわけです。

逆に、気をつけないと見る人がイメージを持っているがゆえに、伝えたいことと違うことが伝わってしまう場合もあります。

それが「8ヶ月間売れなかった家」の事例。

8ヶ月間売れなかった家の募集に際し、不動産屋さんがあることをしたところ、なんと8日で家が売れてしまったのです。

何をしたか。物件の写真をプロカメラマンに撮ってもらったのです。ただそれだけ。

8ヶ月間売れなかったときは、不動産屋さんが写真を撮りました。それにより売れなかった、つまり、「伝えたいことと違うことが伝わってしまっていた」というわけです。

8ヶ月間売れなかった家。フォトグラファーが写真を変えたら”たった8日”で売れた!?

8ヶ月間売れなかった家。フォトグラファーが写真を変えたら”たった8日”で売れた!?

記事には、

- 不動産屋さんが撮った写真(ビフォー)

- プロカメラマンが撮った写真(アフター)

が載っていますので、ぜひご一読いただきたいです。そのうえで、何が違うのかも考えてみてくださいね。

以下、私の分析結果をお伝えします。プロカメラマンがやったことは、

- 明るく見えるようにする → 明るさ

- 広く見えるようにする → 広さ、高さ

- キレイでステキに見えるようにする → コーディネート

です。はっきりいってたったそれだけです。これも見る人にすでに何らかのイメージがあり、それを元にして明るさや広さ、ステキさを感じてさせていると言えます。

もう少し具体的に説明してみましょう。

- 明るく見えるようにする → 明るさ

不動産屋さんが撮った写真とフォトグラファーが撮った写真では、明らかにフォトグラファーが撮った写真のほうが明るいです。人は暗いものよりも明るいものに好印象を抱くという好例です。特に家は幸せの象徴です。明るい家庭のイメージは暗い写真からはしづらいものです。

明るく写真を撮るためにはカメラの知識か画像加工ソフトの知識のいずれか、または両方が必要です。

- 広く見えるようにする → 広さ、高さ

不動産屋さんが撮った写真とフォトグラファーが撮った写真では、部屋の広さや奥行き、天井の高さの「感じ方」が違います。

実際には同じ家の同じ部屋を撮影していますから、広さや高さが物理的に変わることはありません。でも「感じ方」は変わるんですね。

たとえばリビングの写真。不動産屋さんの写真よりもフォトグラファーの写真のほうが「引き」で撮っていて、フォトグラファーのほうは廊下の突き当りの壁まで入れています。床や天井の面積が大きく写り広さや高さを感じられるようになっています。

キッチンの写真は、不動産屋さんが斜めから撮っているのに対し、フォトグラファーはもっとも奥行きを感じる場所から撮影しています。

また細かいですが、どの写真も上下の角度が違います。

不動産屋さんが撮ったものはおそらく直立(棒立ち)に近い状態で撮影しています。対してフォトグラファーは少し腰を落とし撮影しています。こうすることで、部屋の一番奥がもっとも遠く感じる(=奥行きを感じる)写真になります。

ちなみにこのあたりは私もカメラのプロではないので専門的な知識はありません。プロは知識も技術ももっとすごいです。

- キレイでステキに見えるようにする → コーディネート

明るさや広さの演出としてコーディネートも関係してきます。

不動産屋さんとフォトグラファーで違いが一番わかるのが子供部屋の写真です。フォトグラファーの写真のほうには赤ちゃん用のベッドをはじめいくつか撤去されているものがあります。右側の壁の引き出しも高さが低くなっています。こうして、広さをより感じられる写真にしています。

また、ブラインドが閉まっています。ここは外の景色が邪魔になる(イメージを崩す)ようなものだったのでしょう。

逆にリビングの写真ではブラインドが開いています。

こちらは、緑が見えるため入れたほうがキレイに見え、かつ広さも演出できるとうことだと思います。逆に右端のブラインドは外からの光を入れつつも外が見えない程度に閉められています。

写真の仕上りをイメージして最低限のコーディネートを施すだけで印象がまたガラリと変わってきます。

さて、よく考えてみてください。

もし、販売している不動産屋さんが「この家は明るくて広くてキレイでステキな物件です!おすすめです!」と言ったところで果たしてどうでしょう?あまり信ぴょう性がなくないですか?

もっと言えば「売りたいからそう言っているんでしょ?」と疑われてしまうと思います。

しかし、写真ならどうでしょうか?言葉を使わずに明るさ、広さ、キレイさを感じさせることができたらそれは言葉よりもはるかに強力な説得ツールになります。

ポイントは、私が挙げたようなこんな理屈を知らなくても人は感じ方が変わってしまうということ。これはある意味恐ろしいことだと思います。

理屈も知らない、ましてや不動産屋さんの写真とフォトグラファーの写真を両方見て比較したわけでもない。にもかかわらず、8ヶ月間売れなかった家が8日で売れてしまう、という事実がここにあるわけです。

デザイン料金や撮影料金をケチる人がいますが、では8ヶ月間売れなくても(場合によっては一生売れなくても)我慢してください、という話です。

これが、私がいつもいう「機会損失」ということです。まるで「無自覚の印象操作」のよう。

表現をしっかりすれば本当は売れるかもしれないのに売れないなら、それはもはや機会をみすみす逃しているだけだと。

「得ができない」のではなく「損をしている(本来得られるものを得ていない)」ということなんだと。プラスにならない、ではなくマイナスになる、ということなんだと。

というわけで、メディアによる印象操作も、自社による「無自覚の印象操作」も気をつけようというお話でした。

今回はここまでです!

津久井

投稿者プロフィール

-

ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

最新の投稿

ブランディング2025.11.07【第792回】悪用しないで!画(え)を使った印象操作の方法

ブランディング2025.11.07【第792回】悪用しないで!画(え)を使った印象操作の方法 メールマガジン2025.10.31【第791回】オープンした飲食店をたった3ヶ月で潰した私の両親の話

メールマガジン2025.10.31【第791回】オープンした飲食店をたった3ヶ月で潰した私の両親の話 メールマガジン2025.10.24【第790回】年に1度の人気回、30年つづいた会社を手放したある社長の話

メールマガジン2025.10.24【第790回】年に1度の人気回、30年つづいた会社を手放したある社長の話 コンセプト2025.10.17【第789回】天才ドン・キホーテを分析して見えた「6つの天才ポイント」

コンセプト2025.10.17【第789回】天才ドン・キホーテを分析して見えた「6つの天才ポイント」

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧

関連記事

関連記事

ご依頼・ご相談・

各種お問い合わせは

こちらです

インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。

-

フォームからのご依頼・

お問い合わせ24時間受付中