ロゴコラムLogo column

8月最終金曜日です。8月が終われば今年も3分の2が終わることになります。早ぇ。

実は、ビズアップは8月末が決算です。9月から新しい期に入ります。株式会社としては19期目、創業から20年目の大台に入ることができました。

チャッピー先生(ChatGPT)に聞くと、創業から20年の企業の生存率は以下のとおりだそうです。

- ベンチャー企業(新興・ハイリスク含む):約 0.3%

- 一般法人・中小企業含む全体:約 50〜55%

それぞれの定義がいまいち分かりづらいですし(「中小企業」だってはじめは「新興」だったのでは?とか)、数字の乖離が大きすぎてあまり参考になりませんね。

まあ、当然ながら「20年がんばったからOK」みたいな考えはなく、これからも何十年とつづく会社になりたいし、社会にインパクトを与えられる会社になりたいと思います。

さて、本日のお話。

先週のコラムでは「社会の歪み」というお話をしました。ビジネスは「社会の歪み」を見つけて解消するものだと。

この歪みが大きければ大きいほど、社会に対してインパクトを与えられる企業だということですね。

本日のお話は、もう少しこの「社会の歪み」について「クリエイティブ」を絡めた形でお話してみたいと思います。

ちょっと昔話 ークリエイティブな業界にいこうと決意した理由ー

その前にちょっと昔話。「社会の歪み」とはぜんぜん関係ないですけども。

ちなみに長いです。ここはただの昔話なので読み飛ばしてもらってもいいです(笑)。

先週、ある広告系のセミナーに参加しました。

参加したというよりも、私が講師を呼んで開催したんですけどね。私が所属している経営者の会の中の部会「広告部」にて、私が講師を呼んでセミナーを開いたわけです。

で、私が呼んだその講師というのが、私がかつてデビューしかけたバンドのボーカルでした(私はギターでした)。別に名前を明かしてもいいんですけど、ここでは一応「R」と呼ぶことにします。

Rとは、私が大学1年のときからの付き合いでした。大学生の我々はお互い勤労意欲があまりなく、いつも金欠で誰かにお金を借りている状態だったと記憶しています。

もともとは大学のサッカーサークル「サッカー同好会」で知り合ったのですが、訳あってバンドを組むことになります。

私とRの初ライブは大学の学祭でした。高校時代ボーカルだった私は大学でもボーカルをやりたかったのですが、Rもボーカルをやりたがっていました。

私がボーカルをやりたかった理由は、フロントマンとして目立てるということもありながら、ギターの技術にあまり自信がない(リードギターの力量がない)というなんともな部分もありました。

ところが、Rは私よりもフロントマンになりたがりで、かつ私よりもギターが下手でした(笑)。

結果、私はボーカルをRに譲ります。ただ、それは彼に強引にその座を奪われたというより、私から身を引いてのことでした。

なぜなら、Rの声には勝てなかったからです。歌のうまさではなく、「声の質」「持ち声」で、です。

音楽をやっていてつくづく思い知らされたことですが、声だけは天から与えられたギフトです。才能とはこういうものをいうのだと思います。そういう意味ではRは天才(ギフテッド)でした。なので、何の未練もなくボーカルをRに譲ったのでした。

彼とのはじめての「クリエイティブな共同作業」は、バンド名を考えることでした。たしか、「大学生活」とか「右フック」とかのふざけた候補が挙がっていたと記憶します。

そして、おふざけっぽくもあるしそうでもなさそうにも感じるということと、サッカーつながりということで、「throughpass(スルーパス)」というバンド名に決定します。

我々がバンド名に「スルーパス」と名づけてほどなくして、当時のサッカー日本代表だった中田英寿により(スルーパスを出しまくっていた)、「スルーパス」という単語は一躍有名になります。我々には先見の明があったのでしょう(笑)。

その後、大学4年のときにインディーズレーベルからマキシシングルをリリースし、社会人2年目で大手レコード会社からフルアルバムを出しました。

ちなみに大学のときに出したマキシシングルがメルカリで売られているのを発見(笑)。

タイトルはRが考えたもので、「Flying Dutch Did It Again」。「Flying Dutch」とは、サッカー元オランダ代表の伝説「ヨハン・クライフ」の愛称です。「フライングダッチ(クライフ)がまたやりやがった!」的なネーミング。

そしてCDジャケットは、当時キンコーズに高いお金を払ってパソコン(Mac)を借りて、よくわからないIllustratorを2人でいじって作成。まだMacを持っている人なんてまわりにほとんどいなかったし(iMacが発売される前だった)、ましてやIllustratorを持っている人なんてもっといませんでした。

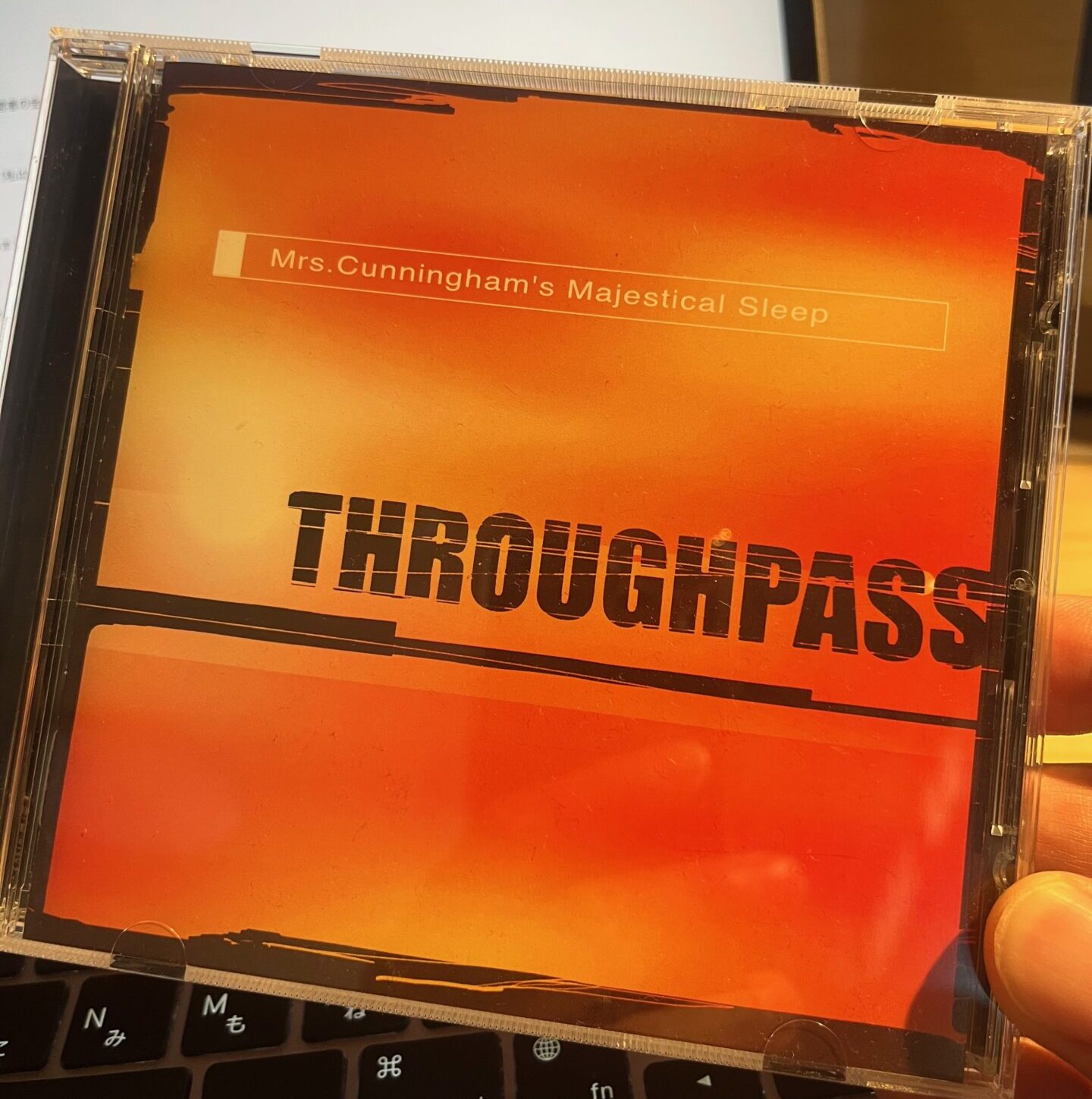

大手レコード会社からフルアルバムを出したときは、私が会社の夏休みでインド旅行に行っている間にRが勝手にジャケットのデザインを友人に発注していて、インドから帰ってきてブチギレたのを覚えています。しかもあんまり好きな感じのデザインじゃなかった。

アルバムタイトルは「Mrs.Cunningham's Majestical Sleep」。これもRが考えたもので、「カニンガム夫人の幻想的な眠り」的な意味合いです。カニンガム夫人って誰だよって感じですが。

一応チャッピー先生(ChatGPT)に「Mrs.Cunningham's Majestical Sleep」を訳してもらったところ、

と出てきてすごい深い意味づけをされていましたが、たぶんRはそこまで考えていなかったように思うので、こうやって都市伝説が生まれるんだなというのをなんだか目の当たりにした気分になりました(笑)。

結局Rは大学卒業後に広告代理店に就職します。

当時流行ったキムタクと松たか子のドラマ「ラブジェネ」の舞台が大手広告代理店で、我々の年代は猫も杓子も「就職活動は広告代理店」みたいな現象が起こったのですが、彼もそれに乗せられたのかもしれません(本人は否定しています)。

私は「猫も杓子も」感がイヤで、クリエイティブだけど広告代理店ではない、みたいなところを探して就職しました(ひねくれている)。

卒業後、社会人と同時にバンドメンバーの5人中3人(私、R、ベーシスト)で三軒茶屋にマンションを借りて同居します。残業が忙しい中でも曲作りできるように、という意図でした。

しかし、男3人で一緒に住むのはなかなかに香ばしく、「皿洗え!」とか「ゴミ捨てろ!」とか「風呂掃除しろ!」とか「オレの冷蔵庫の中のものを勝手に使うな!」とかしょうもないイザコザが生まれた挙げ句、最後のほうはみんな自分の部屋から出てこなくなり、結局一緒に住んだ2年間で家で曲づくりをしたのは1曲というなんともな結果でした(汗)。

ちなみにRは自分の冷蔵庫を持っておらず、一人暮らし経験のある私とベーシストがそれぞれ自分の小さい冷蔵庫を持ち寄って、Rは冷蔵庫内の一部を「借地」する状態でしたが、一番偉そうでした(笑)。

バンドが解散した理由は、Rが「仕事に集中したい」ということからでした。大事なライブの日に失踪しやがりました。三軒茶屋の部屋を引き払ってバラバラに住みはじめて最初のライブでした。

結局、すぐに見つかったんですが(新居の住所を聞いていなかったのに探し当てた 笑)、聞いたら「仕事が楽しいからバンド辞めたい」みたいになって空中分解。

そんな彼も、今はWPPグループの会社のうち2社でCSO(チーフストラテジーオフィサー)を勤めています。実はRの仕事の話をきちんと聞いたのは、今回のセミナーが初めてでした。

私自身は子どものころから「何かを生み出すこと」=「クリエイティブ」なことが好きだったと自覚しています。

自分で考えた遊び、自分で考えたキャラクター、自分で考えたゲーム。ひとりっ子だったから、自然とそういうことをしていました。何かを形にするために考えることが好きだったんですね。

しかし、Rとバンドを組んでから「そこまで深く考えるのか」「その切り口で考えるのか」みたいなことを感じさせられることが多く、ちょっと悔しくもありながら、大きく影響を受けた部分であることも事実です。

曲をつくるのも、曲名を考えるのも、CDやデモテープのジャケットを考えるのも、今思うとめちゃくちゃ楽しかったし、クリエイティブな道に進みたいと漠然と、しかしながら強く認識したのがRと過ごしたこの時期でした。

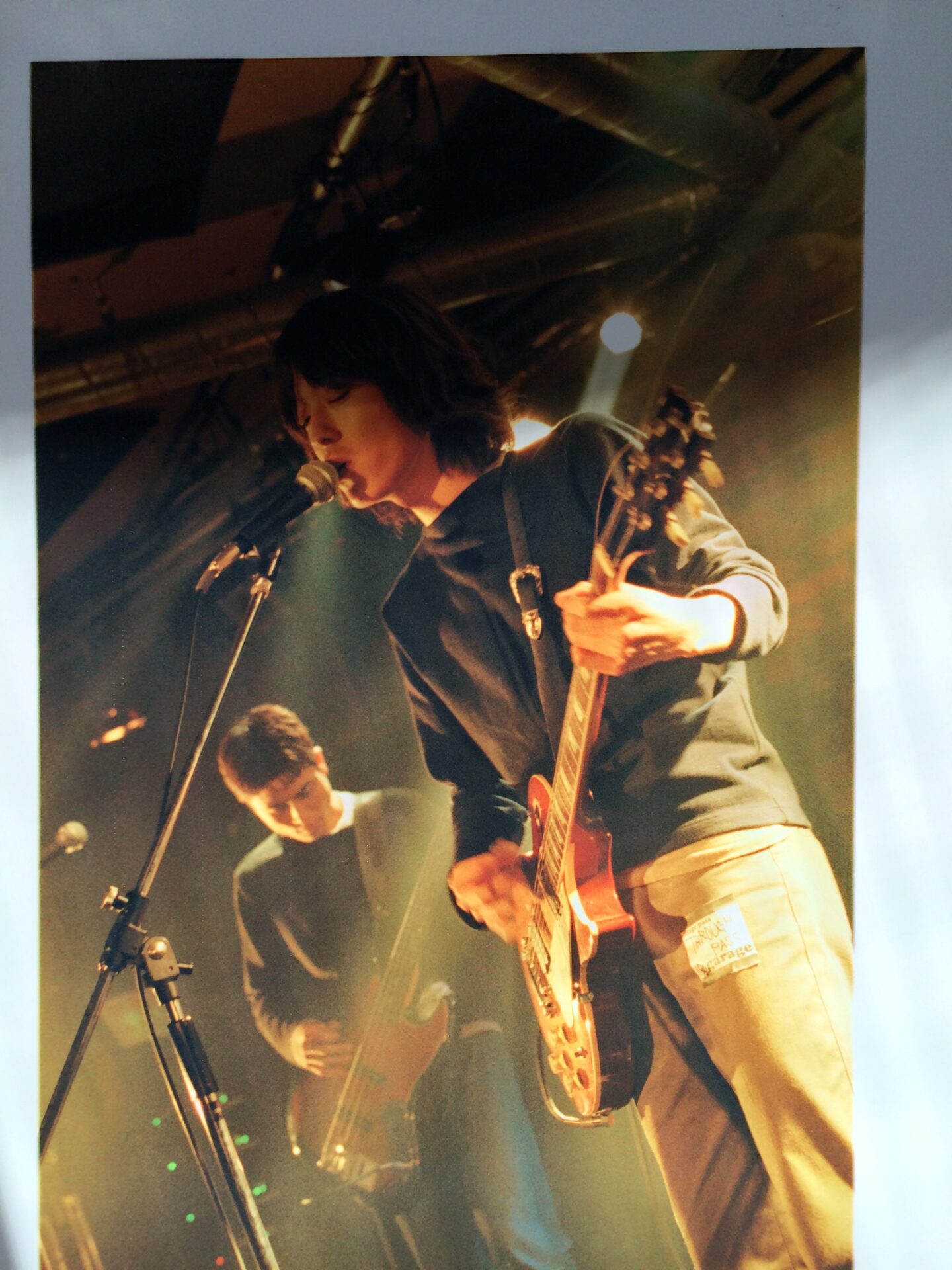

昔の写真がありました(Rと、奥がベース)

昔の写真がありました(Rと、奥がベース)

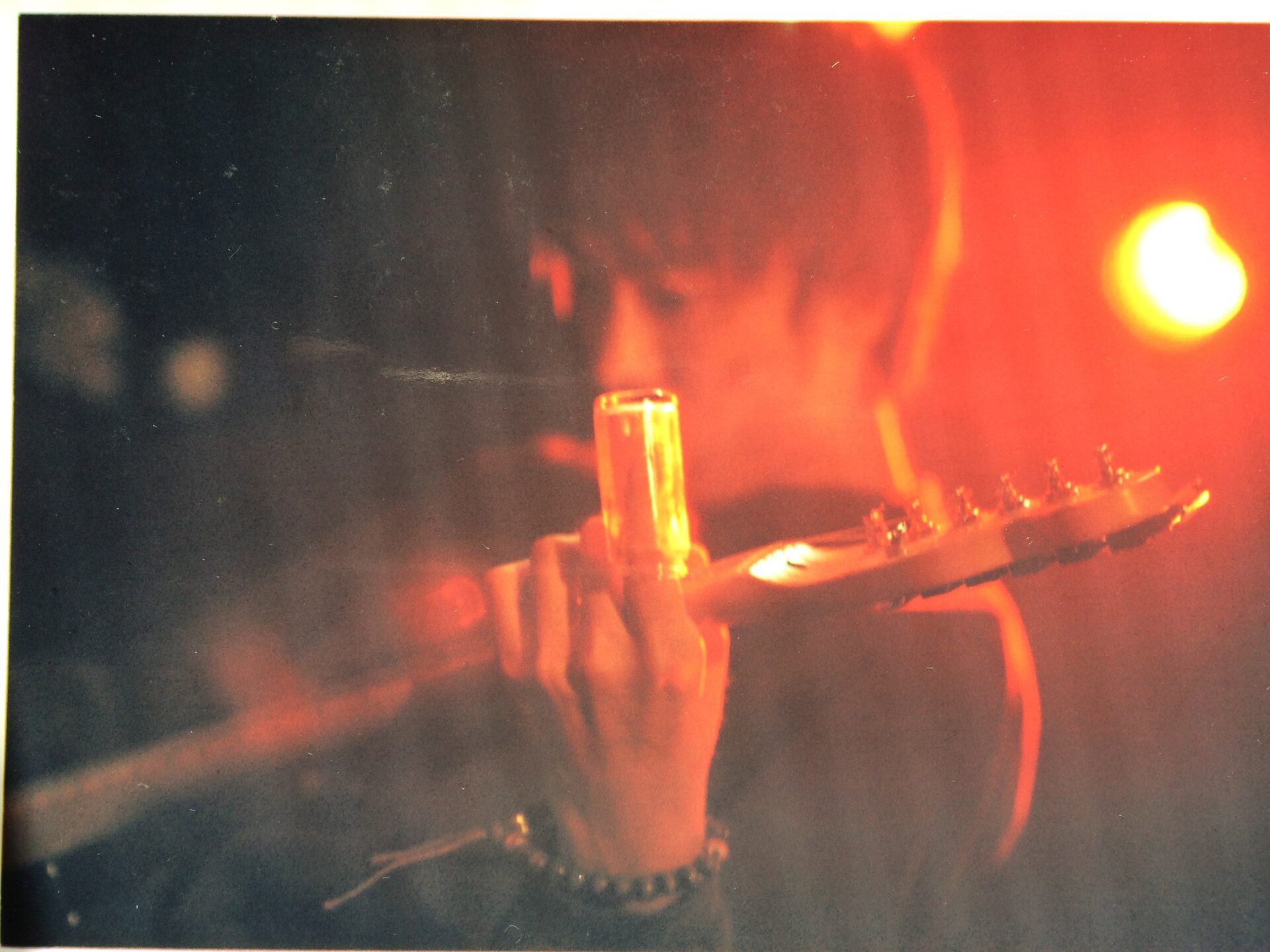

モヒカンになる前のかわいらしいワタクシ

モヒカンになる前のかわいらしいワタクシ

広告のクリエイティブと社会の歪み

Rのセミナーは、思いのほか面白く(舐めてたのかと言われそうですが 笑)、勉強になりました。何より、私が考え提唱しているブランディングの理論と大きくかぶるところがあったんですね。

そんな中、奇遇だなと思ったのが、Rのセミナーの中でも「社会の歪み」という言葉が出てきたことでした(セミナーは先週のコラムで「社会の歪み」について書いたすぐあとだったので「同じ話しとるやん!」と心のなかで叫びました)。

一応、彼も宣伝会議さんとかでお金をもらって講師をしている関係上、学んだことをあまりここで詳細にはお話できないのですが、問題なさそうなところだけご紹介してみたいと思います。

先週のコラムでは、ざっくりいうと「社会の歪みがビジネスを生む」ということをお伝えしました。その歪みが大きければ大きいほどビジネスチャンスがあるというわけです。

Rのような広告代理店の人の仕事というと、

- 広告枠を営業して取ってくる(スポンサー獲得)

- 取った広告枠に流す広告を企画、制作する

と思いがちかもしれません。つまり、「広告代理店のクリエイティブな仕事」とは「テレビCMをつくる」とか「雑誌の広告をつくる」とか。多くの人がそう思っているのではないでしょうか?

しかし、今の時代はそれだけでは「浅く」なりつつあります。広告をつくる、それが面白ければ評価が高い、みたいな世界線はもう古いわけです。

これは、多くの消費者がさまざまな広告に慣れてしまったせいだと考えられます。

こうなってくると、もっともっと深いところからブランディングを考えてから、それを広告に落とし込む必要が出てきます。その「深い部分から考える人」が「ストラテジスト(戦略家)」です。

そうなると、広告代理店は場合によっては「商品開発」から携わる必要が出たりします。商品開発から戦略的に考える必要があるというわけです。

これは私自身もまったく同意で、広告だけでなんとかするのは限界、だからこそ商品開発からタッチする必要性は現代ではめちゃくちゃ高まっています。ブランディングの領域はもはやそこまで来ているというわけです。

そして、戦略をつくるうえで(場合によっては商品開発から携わるうえで)着目すべきなのが「社会の歪み」というわけです。

ひとつ、Rが言っていてパクらせてもらおうと思ったのが(笑)、「社会の歪み」はネガティブな現象であり、逆のポジティブな現象もあるということで、それを「兆し」と呼ぶというもの。

「歪み」と「兆し」に着目して戦略を立てるところからスタートすることが、これからのブランディングでは重要ということです。いや、正確にはどの時代でも重要でした(今はより高まっているというだけの話)。

Rは、「ストラテジストのクリエイティブ」を

- 人々の考え方を変える「新しい概念」をつくる

と定義づけていました。そして「新しい概念」は実は今にはじまったことではなく、どんな時代でも優れた広告の背景には常に人々の考え方を変える新しい概念があった、とRがは主張します。

「新しい概念」、少しわかりづらいかもしれません。

ものすごーく些末なたとえかもしれませんが、奈良県の公式キャラクター「せんとくん」がわかりやすいです。

せんとくんは登場したときに、その見た目の気持ち悪さと、当時のトレンドとは逆行するような年寄りのイラストレーターが描いたような古めかしい絵のタッチから、「奈良県は金かけてこんなキモいものつくってけしからん!」とか「アホか!」みたいな意見でめちゃくちゃ叩かれていました。

流し目下くちびる噛んじゃう系

流し目下くちびる噛んじゃう系

そんなとき、テレビである人がせんとくんについてひと言「あること」を言ったのです。そこから、せんとくんは急に市民権を得はじめました。

ある人とはテリー伊藤です。テリー伊藤はテレビ番組でせんとくん問題に触れたときに、ひと言「キモかわいい」と言ったのです。

当時はまだ「キモかわいい」という「概念」はなかったか浸透していなかったと記憶しています。「そうか、キモかわいいと言われるとなんか気持ち悪いけどかわいい気もしてきた」という人が増え、まさに「新しい概念」を生みました。

Rのセミナーでは、このような「新しい概念」を訴える広告をいくつか事例として紹介していました。

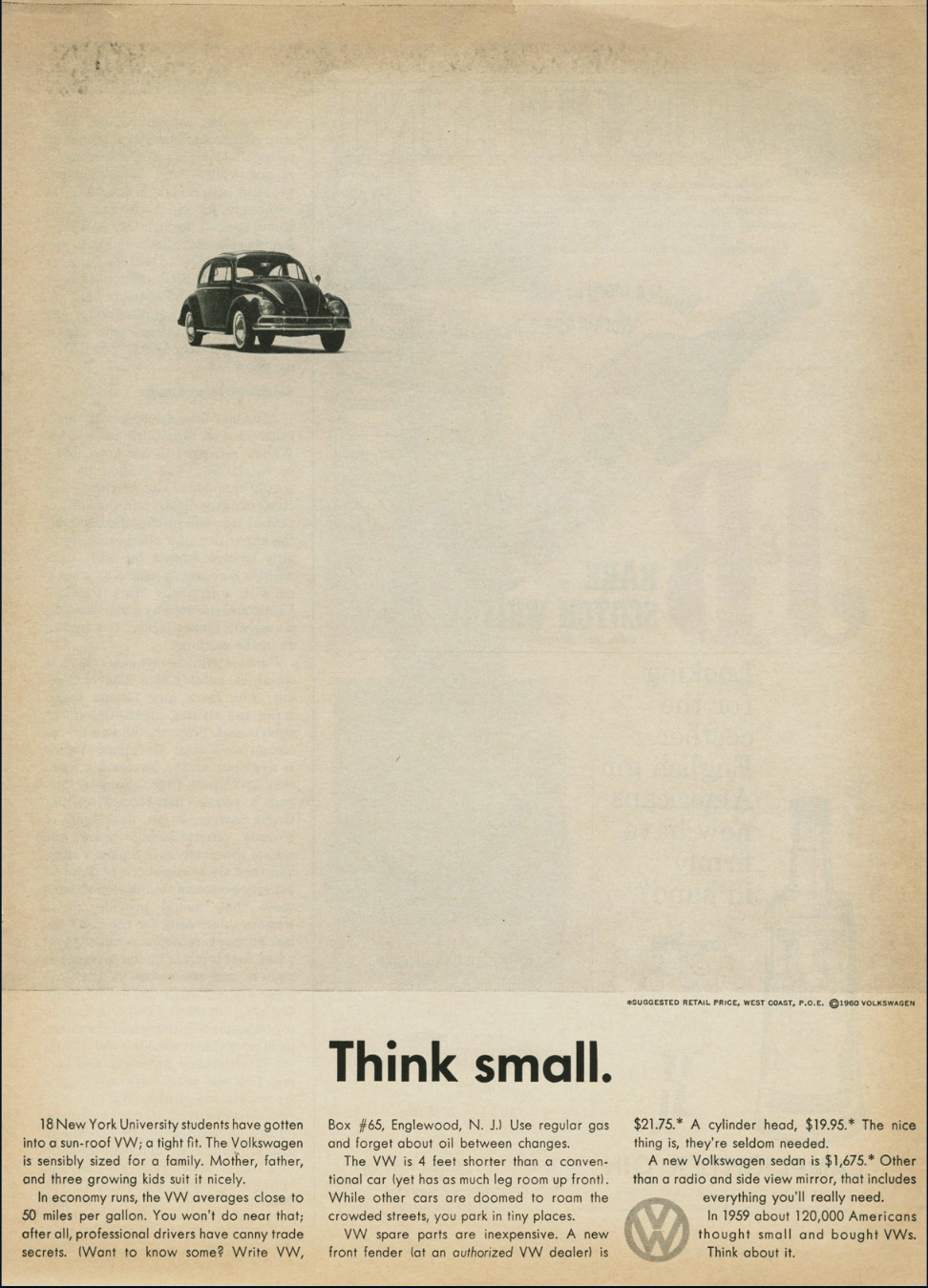

たとえば、1960年代のアメリカの自動車産業の話。当時は車といえばいわゆる「アメ車」が主流でした。

アメ車ってとにかくデカいんですよね。でも「これこそが車」という「概念」が主流だったわけです。

そんな中、ドイツのある自動車メーカーはアメリカでこういう広告を打ちます。

そうです。「ドイツのある自動車メーカー」とは、フォルクスワーゲンです。ここでは、「車は大きいもの」という概念から、「小さい車もいいよ」みたいな概念を差し込んだわけです。

そして、実は「アメ車」やそれを好んでいる人たちの価値観(当時メジャーだった)のウラで、カウンターカルチャー的な「兆し」はすでに存在しており、この広告はその「兆し」をうまくついたものだったとRはいいます。

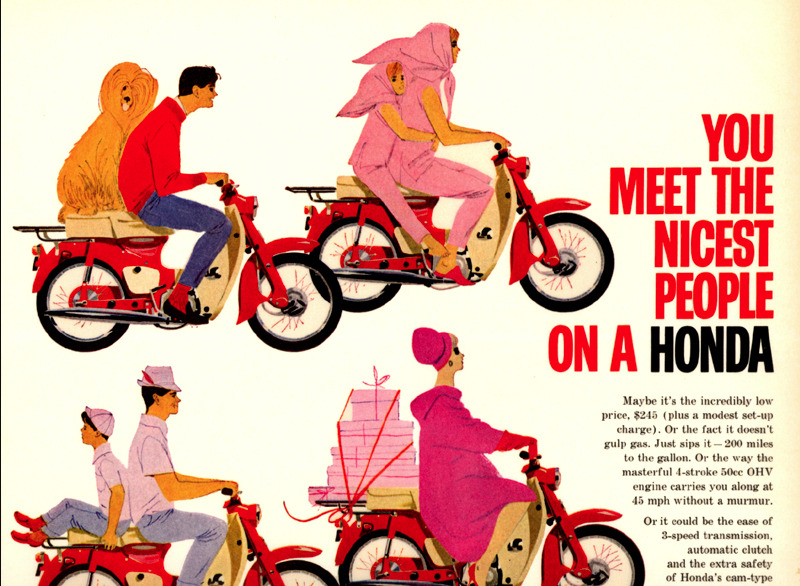

これとほど近い事例ですが、バイクの広告もあります。

1960年代のバイカーといえば「不良」の代名詞。バイクはまさに「不良が乗るもの」でした。「ヘルズ・エンジェルス」とか「Born To Be Wild」とかの世界観。

そんな中、こういう広告を出す会社があったわけです。

はい、日本が誇る企業ホンダです。「you meet the nicest people on a honda(ナイスな人はホンダに乗る)」という広告。

「不良とは真逆の人たちがバイクに乗る」。今では当たり前のこの価値観も、当時からしたら「新しい概念」だったわけですね。

R自身の功績にも触れておきましょう。

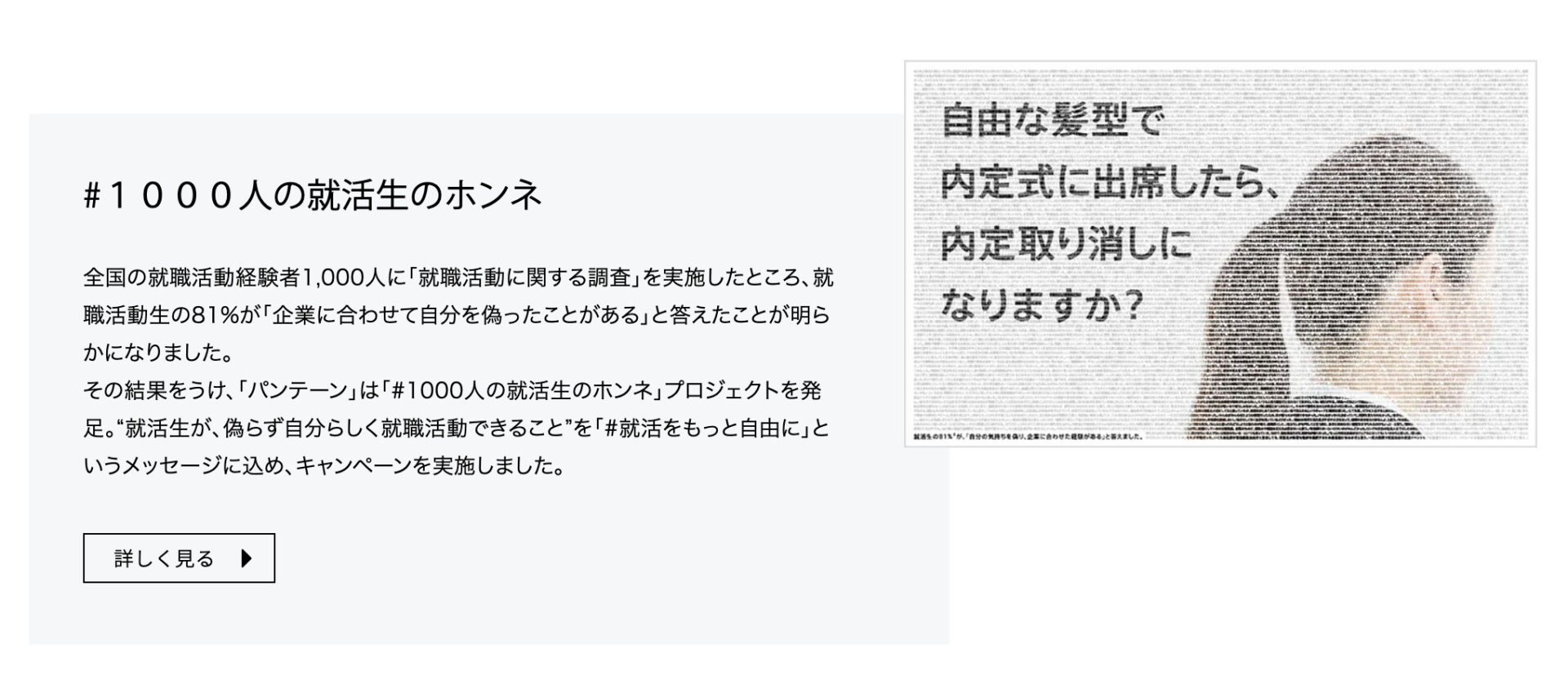

彼はシャンプーブランド「PANTENE(パンテーン)」の仕事で業界内で一躍有名になったと言ってもいいかもしれません。

当時、PANTENEブランドはある悩みを持っていたそうです。それは、若い女性から見たら「PANTENEはお母さんが使うシャンプー」ということでした。

これは社会の歪みでも兆しでもなく、PANTENEを販売しているP&Gさんの問題なのですが、ここにどんな社会の歪みや兆しをストラテジストのRは見出したか。

それは、「それまでのシャンプーのCMに登場する人や髪に対する価値観は画一的」だという点に端を発します。「黒髪」「長髪」「モデルのような美人」など。

これは、ある種の「同調圧力」なのではないかとRは考えます。「日本文化においては髪型は同調圧力という側面がある」という「歪み」を見つけたわけです。

そしてそれを象徴しているのが、「就職活動」でした。

学生時代は茶髪にしたり好きな髪型にできていたのに、就職活動になるとみんなひっつめ髪にしないといけない。何ならもともと茶色い髪の女子も天然パーマの女子も、黒髪に染め直したりストレートパーマをあてないといけない。

そこに対して、「髪はもっと自由でいい」というキーメッセージを発するキャンペーンを打ちました。しかも、この歪みに着目することで、お母さん世代ではない若い女性にもアプローチできるとなったわけです。

このキャンペーンが「#Hair We Go」という形でSNSで話題となりました。

販売数にどう寄与したかまでは追えなかったらしいですが、PANTENEのイメージ調査の結果はかなり向上したという結果を生むに至ったそうです。

ブランドは歳を取ります。PANTENEもまさにそうでした。そこを若返らせたというわけですね。

ちなみに、PANTENEブランドは名前を残しましたが、名前ごと変えてリブランディングしたブランドがあります。このコラムでも以前紹介しましたが、それがタバコの「マイルドセブン」改め「メビウス」です。

マイルドセブンは我々の親の世代に人気を博したタバコでした。私がタバコを吸うようになってからもまだまだマイルドセブンはブランドとして人気でしたが、やはり徐々に歳を取った。

その時、JTが行ったのはブランドのリニューアル(リブランディング)でした。

JTは新ブランド「メビウス」で若者が反応しそうなスポーティーなスノーボードの広告を打ちました。つまり、ターゲット層を刷新したのです。

このことから、「リブランディング」とは「ターゲットを刷新すること」だとこのコラムでお話させていただきました。

これからの時代は何で「差別化」するべきか

このように、現代のブランディングはかつてと比べ一段も二段も深いところから思考を開始しなければならないといえます。

かつては、認知が獲得できるだけで商品が売れました。それは、このコラムでもよくお話する「3つの時代」が当時は「モノの時代」だったためです。

3つの時代は私の師匠である伊吹卓先生が提唱した考え方です。時代は「モノの時代」「デザインの時代」「色の時代」と3つを繰り返していると。

日本では戦後、高度経済成長に差し掛かるころが1回目の「モノの時代」でした。1955年ころでしょうか(2回目はパソコンや携帯電話がではじめたころ)。

当時は白物家電「三種の神器」と言われた洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビがではじめたころでもあります。

このころ、

- 洗濯板でゴシゴシしなくても衣類をきれいにしてくれるモノ

- 食べ物を腐らせずに保存してくれるモノ

- 家でも(その場にいなくても)リアルタイムに近い形で映像を受け取れるモノ

はありませんでした。

なので、認知さえされれば売れる可能性が高かったといえます。競合と「差別化」する必要があまりなかったわけです。

そうすると、広告の役割は「これはこういったスペックのモノですよ」という「what」を伝えるだけですみます。

これであれば、商品を広告するうえで深い思考からスタートせずともすみます。「ブランディング」なんていう概念すら必要ありません。

それでも、フォルクスワーゲンやホンダの広告で見てきたように、当時から優れた広告のウラ側には常に人々の考え方を変える新しい概念がありました。

1960年代のアメリカですから、あらゆる面でおそらく日本より少し先に進んでいたでしょう。人々のカルチャーもそうですし、広告やマーケティングに関してもそうですし。

日本に同様の考え方が入ってきたのは、おそらくこの少しあとなのではないでしょうか?それこそ「デザインの時代」に入ってから。

「デザインの時代」は言い換えるなら「付加価値の時代」ですから、商品のスペック(what)を伝えただけでは売れません。ひとつ深い思考から考えはじめる必要があります。

このようなことを繰り返していくうちに「概念づくり」がどんどん高度化、複雑化しているのが今の時代であり、ひとつどころかふたつみっつと深い思考からスタートする必要が出てきた。だからこそストラテジストの重要性が高くなっているというわけですね。

Rは講義の中で次のようなことも言っていました。

- 「機能」では差がつくりにくいが「思想」では差をつくることができる

これ、考え方としては私もまったく同じことを言っています。

「機能」とは「スペック」と前述したのと同義です。つまり、上記を言い換えるなら「他社より優れたwhat」を伝えてももはや差にならない、ということです。

ちなみに私はもう少し言葉遣いに気をつけていまして、このコラムでもよくいいますが、「差ではなく違いを生むのが本当の差別化」と言っています。

「差別化」という言葉から、どうも「差の勝負」となりがちですが、多くの一般人(=消費者)はプロと同様の差になど気づくことはできません。

「あそこのラーメン屋さんより、うちのラーメン屋さんのほうがおいしい」という差の勝負はしてはいけない、ラーメンじゃなくてうどんで勝負する、というのが私の考え方です。

もちろん「うどん」というのは比喩で、「ライバルと明らかに違いを感じる何か」の例でしかありません。

東京で豚骨ラーメンが流行ったのは、「なんでんかんでん」という伝説のラーメン屋さんがあったからです(我が家のすぐ近くにありました、今は駐車場)。

それまでの醤油や味噌のラーメンから、東京では、関東では誰も味わったことがない「とんこつ」という「違い」が持ち込まれたため、爆発的にヒットしました。ある意味豚骨ラーメンはそれまでの東京人にとって「新しいラーメンの概念」だったはずです。

現代においては、それはスペックではなく「想い(思想)」で行うべきだ、というのがRの考え(私も同様)というわけです。

私の言い方では、

- 真のUSPは「why」が生む

となります。まあ、「私の言い方」としてますが、この理論は私の「心の師匠」サイモン・シネックという人の「ゴールデン・サークル」という考え方から来ているんですけどね。

たとえば我々であれば、ロゴマークを提供するサービスをしています。

これ、「ロゴマーク」については醤油ラーメンと豚骨ラーメンのような違いを生むことはできません。我々のつくるロゴのほうが競合よりもクオリティが高いと思っていますが、それは「差」でしかなく、業界のプロしか気づくことができないことも往々にしてあります。

つまり、「他よりクオリティが高いですよー」は、醤油ラーメンをつくって「あの店よりうちの店のほうがおいしいですよー」と言っているに等しく、ブランディングのメッセージとしては機能しません。

では、ロゴマークのように他との違いを生むことが難しい場合はどうするか。

そこで「違い」を生むのは「why(Rの言葉では「思想」)というわけです。

近々、このコラムで恒例の私の生い立ち的な回で詳しくお話しますが、私には「普通コンプレックス」という人とちょっと違うコンプレックスがありました(今もあるかもです)。

私がブランディングの仕事をする最大の理由はこの普通コンプレックスに起因しており、普通コンプレックスとそこからくる思想は私だけのものであり、それは人生そのものですらあり、本当の意味での「USP(ユニーク・セリング・プロポジション)」となります。

これを私はかっこいい言葉で「生き様だけはパクれない」としています(笑)。「ロゴ無料提案」はさんざんパクられましたが、私の生い立ちというUSP=なぜロゴのビジネスをやっているかという「why」だけは競合他社にはパクれないのです。

ふう、長々と語ってしまいました。しかも最初のほうはただの昔話でした(汗)。

まとめに入りますが、Rの話を聞いて私が率直に感じたのは、このコラムでいつもお話していることとかぶる部分が相当にある、ということです。

つまり、何がいいたいかというと、自慢になりますが、私も世界的な広告代理店のCSO(チーフストラテジーオフィサー)と同じくらいの知識と能力を有していますということで、ビズアップにブランディングを頼むのは超お得だと思うよ、ということです(爆)。

さて、私やRは音楽やデザインというクリエイティブな世界に比較的長いこといた人間です。ちょっとアートよりというか。。。

みなさんから見たら「だからクリエイティブな能力を有している人」と映るかもしれません。

しかし、私は本当のクリエイティビティは、音楽をやっていたとかデザインの仕事をしているとか、そんなことは関係ないと考えています。

世の中には我々のようなクリエイティブ業界人ではないのに、我々よりもはるかにクリエイティブでしかも実行力がある人がいるわけです。

「社会の歪み」というテーマで先週、今週とお話しましたが、3部作として来週も引きつづき「社会の歪み」についてお話します。

来週は、超クリエイティブな発想と実行力で、とんでもない「社会の歪み」を解消してしまったお寿司屋さんのお話とともに、「クリエイティブは制限から生まれる」というお話をしたいと思います。

今回はここまでです!

津久井

投稿者プロフィール

-

ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

最新の投稿

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧

関連記事

関連記事

ご依頼・ご相談・

各種お問い合わせは

こちらです

インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。

-

フォームからのご依頼・

お問い合わせ24時間受付中