ロゴコラムLogo column

8月に入りましたね。2025年も早い。

2025年7月は大災害が起こるという予言も、特に大きな出来事なく終了しました。カムチャッカ沖の地震と津波は少し緊張しましたが。。。

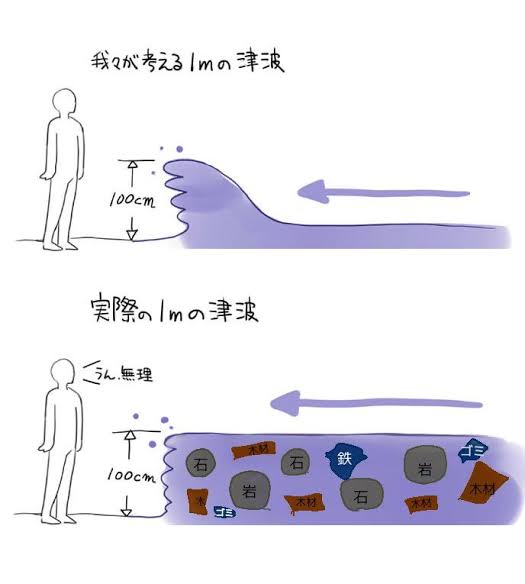

津波って、1mの高さでも人間の死亡率は100%ですからね。30〜40cmでも十分危険です。

ちなみに、津波の危険性を表したとってもわかりやすいイラストがこちら(昔のニコニコニュースに載っていたイラストらしい)。

これ、とってもわかりやすいですよね。わかりやすいって大事。

ワタクシ、この世で一番キライなのが「わかりづらい」といっても過言ではないかもしれません。

一応、そこそこの国立大学を卒業してますんでバカではないと思うんですが(ナゾのマウンティング笑)、わかりづらい、理解しづらいものが大ッキライ。たとえば税金の仕組みとか。

最近だと、GMOという日本を代表するようなIT企業のサービスが分かりづらすぎてムカついています(GMOの決済系サービス)。高学歴の人を採用しているはずなんですけどね、仕組みがなんでこんなにわかりづらいのかと。バカなんじゃないかと(失礼)。

こういうことがあるたびに、うちの子どもたちには「勉強ができるだけのバカにはなるな」と言っています(毒)。

社内でも、社員の説明がわかりづらかったら「ちょっと何言っているかわからないです(サンドウィッチマン)」とはっきりいいます。

いや、あるんですよ、察しがつくことも。いや、実はむしろだいたい察しがついてます。「あ、◯◯くんはこういうこと言いたいんだろうな」とか。

でも、わかりづらいのが大キライなので突っぱねます。「相手の理解力に依存するな」「言語化を諦めるな」とまで言うときがあります。

なにより、「わかりづらい」が発動した時点で、ちょっと意地悪になってしまいます(笑)。そのくらいキライ。

ビジネスにおいても同様で、我々がもっとも意識しているのは「わかりやすさ」です。サービスの流れは明確か?価格は明朗会計か?などをかなり意識してつくりこみます。

お客さまのブランディングのお仕事をするときもまったく同じです。

さて、この「わかりやすさ」の話をするときに思い出すことがあります。今日はその話をしながら、「わかりやすさ」の重要性について語ってみたいと思います。

「わかりづらい」はビジネスにおいて機会損失を生む

以前、経営者団体のイベントで、とある技術系の大学の教授や准教授のお話を聞く機会があったんです。

お話した教授は全部で5人。そのうち1名はなんとベトナム人の方。日本で准教授になる(しかもまだ若い)って、ベトナム本国からしたら英雄くらいすごいんじゃないかな、なんて思いました。

で、教授、准教授5名がそれぞれ10分の持ち時間でどんな技術の研究をしているか、パワーポイントの資料などを見ながら説明してくれたんですね。

どれもとてもすばらしい技術の研究でした。たぶん。。。

「たぶん」としたのは本当にすばらしいかわからなかったものもあるからです。なぜわからなかったのか。

そうです、それは、プレゼンの内容が「わかりづらかったから」にほかなりません。

正確には5名の教授、准教授の中で2名の方がわかりづらい資料でわかりづらい説明をしていました。おそらくその2名は教授で、准教授の方3名のほうがわかりやすかった。しかもそのうち1名はベトナム人。。。

要するに、教授より准教授のほうがわかりやすい上に、場合によっては日本人よりベトナム人のほうがわかりやすかっわけです。

「わかりやすい」ないし「わかりづらい」ことにより何が起きたかというと、3名の「わかりやすい」方々のお話は面白いと感じ、2名の「わかりづらい」人の話は面白くないと感じました。

「面白い」と感じる理由は、

- 知らないことを知れる(知的好奇心)

- 感情が動く(つまり感動、喜怒哀楽)

のどちらか、または2つの掛け合わせではないでしょうか。

しかしながら、それ以前に「それが理解できる」という状況がなければ、知的好奇心も発動しなければ喜怒哀楽も起こりません。

さて、彼ら研究者はそれでも大した実害はないかもしれません(ありそうな気もするけど)。

しかし、これが営業の現場だったら?サービスのプレゼンの場だったら?聞き手(=お客さん)は「ほしい」という感情を抱いてくれるでしょうか?

私は常々、このコラムでも「メリコの法則」の中でもっとも重要なのは「リ=理解できる」だとお話してきました。

ご存じない方のために説明しますが、「メリコの法則」は私のデザインの師匠、伊吹卓先生が考案したノウハウで、デザインや広告、はたまたブランディングまで使える評価基準のようなフレームワークです。

「メリコ」というのは以下の3つの言葉の頭文字です。

- メ:目立つこと

- リ:理解できること

- コ:好感が持てること

この3つを満たしているデザインや広告が優れていると言われています。

前述のとおりデザインだけでなく、ネーミングで好感を持たれるのかとか、そのコンセプトで理解されるのかとか、その商品はメリコ性があるのかとか、とにかくブランディング全般に使えます。

伊吹先生は「コ=好感が持てること」がもっとも重要だとおっしゃっていましたが、私は実は「リ=理解できること」派です。

これは時代背景もあると思います。伊吹先生の時代は、人々のニーズはまだまだそれほど多様化されていませんでした。つまり「モノの時代」から「デザインの時代」に移る途中でしたから、「好感が持てるかどうか」が最重要指標だったのだと考えます。

簡単にいえば、複雑な商品やサービスがなかった時代だから、「好感」に集中すれば十分に効果が出た(売上が上がった)わけです。

しかし、時代が進み、技術も進み、人々の欲求も多様化した現代では、商品やサービスが複雑化します。

そんな時代のビジネスにおいて、「わかりづらい」は致命的なわけです。「わかりづらい」ことで機会損失を起こしているケースは、おそらくみなさんが思っている以上に多いです。

そのわかりづらさをわかりやすくするだけで、おそらく売上が1.3〜1.5倍になるようなケースはざらにあるのではないでしょうか。

自分にとってのアタリマエが相手にとってもアタリマエとは限らないなんてアタリマエ

あえてわかりづらい小見出しをつけてみました(笑)。

冒頭でも少し触れましたが、ビズアップは創業当初からホームページの内容を徹底的にわかりやすくすることにこだわってきました。その結果、今の日本一の依頼件数といった実績を獲得できていると考えます。

これ、一見アタリマエのような話ですが、実はデザイン会社ってこの「わかりやすさ」みたいなアタリマエのことができない会社が多い。それがかっこ悪いと勘違いしているデザイン会社すらある。

たとえば、ホームページにアクセスしてトップページが表示されたとき、「なんだか洗練されていることはわかるけど、どこをクリックしたらいいかわからないサイト」とかありませんか?

デザイン会社は特にこういうことをやりがち。現代アートじゃねえんだよ、と突っ込みたくなります。「はいはい、かっこいいかっこいい」と心のなかで何度突っ込んだことか(笑)。

しかし、「わかりづらいこと」をデザイン会社以外でも悪気なくやってしまう人たちがいるんですよね。主に理系の方々です(デザイン系の人も悪気があるわけじゃないでしょうけど笑)。

「つまらない教授たち(失礼)」のお話がまさにそうで、すごくいい話をしているのでしょうが何を言っているかわからない。先端技術だからわからないわけでは、たぶんないのです。

個人的な感覚では、どちらかというと海外の人と話している感じでしょうか。多少日本語ができるので、英語と日本語ちゃんぽんで話してくる外人さん、みたいな。わかるところとわからないところがあるから余計もどかしい、みたいな。

つまらない教授(失礼)2名のお話には特徴がありました。それは、

- 専門用語の説明がない

- プレゼン資料1ページに情報を詰め込みすぎ

ドキっとした方もいるかもしれません。今までのプレゼンや報告資料などで、それを知らない相手に専門用語連発したり、1ページに要素をギチギチに詰め込んでしまったり。

僭越ながら私はそういう資料を見たら完全にアレルギーが出ます。読みません。

まず事態をややこしくしているのは、前述のとおり専門用語の連発。つまらない教授(失礼)の方々が使っていた専門用語が「一応聞いたことくらいはあるけど説明はできない」というものだったため、彼らも「きっと知っているだろう」と思い込んでいたのかもしれません。

たとえば「高分子」って聞いたことありますか?私はあります。でも説明できない。「ポリマー」は?これもありますが私は説明できません。

彼らにとっては知ってて当然かもしれませんが、これらの単語についてなんの説明もないままプレゼンされてしまいました。

ここで重要な気づきを得ます。「自分にとってアタリマエのことが相手にとってもアタリマエとは限らない」ということです。「わかりやすさ」の第一歩となる考え方と言っても良いかもしれません。

つまらない教授(失礼)がやっていたことは、5歳の子どもがお父さんに「◯◯ちゃんが〜〜」と、まるでお父さんが、それどころか世界中の人が◯◯ちゃんを知っているかのように話を進めてしまうアレと本質的に変わりありません。

5歳児ももう少し年齢があがると、「世界中の人が◯◯ちゃんを知っているわけではない」ということを理解し、お父さんに対して「◯◯ちゃんっていう子がお友達でいるんだけどね、その◯◯ちゃんが〜〜」と、「前提を伝えてから」プレゼンするようになります。

つまり、相手がそれを理解しているかどうかを、小学校低学年くらいの子どものほうがつまらない教授(失礼)よりも意識していると言えてしまうわけです。教授!5歳レベルですよ!

なので、私は専門用語はなるべく使わない、使うときには聞き手、読み手が理解しやすいような補足を入れる、ということを絶対に意識します。

数年前まで、「サイト」「Webサイト」「URL」という言葉すら使いませんでした。「ホームページ」「ホームページアドレス」と言っていました。

なぜかと言えば、我々のお客さまにはそちらのほうが浸透していたからです。「サイト」や「URL」は今でこそ一般的な普通名詞となりましたが、ちょっと前まではまだまだ知らない人もいたわけです。

伊吹先生は以前、「商品でもブームでもなんでもそうだが、そこに使われている言葉が世の中にどれくらい浸透しているか、を見極めろ」と言っていました。

たとえば、私の当時のお客さまが「おから茶」という新商品を開発しました。

この会社は「芸能人は歯が命」で有名なアパガードの会社で、おからを焙煎する技術を開発したからお茶をつくったということでした。

おからは大豆からできますから、おから茶は「大豆イソフラボン」がたくさん入っていて健康に良いと。

「大豆イソフラボン」って、聞いたことありますよね。体にいいって。しかし、おから茶が開発された当時は、まだ世の中にほとんど知られていない成分でした。

伊吹先生は言いました。「そのイソフラボンという言葉がどのくらい流行るかで、そのお茶が売れるかがわかるよ」と。

その言葉が浸透しなければそれまで、浸透しはじめていれば爆発的なチャンスがあり、浸透しきってしまえばもうすぐ衰退する。つまり成長曲線になっているわけですが、それを「言葉」という側面から捉えていたわけです。

当時、「イソフラボン」の浸透にはまだまだ時間がかかりました。結果、この商品は売れませんでした。まあ「おから茶」というネーミングもどうかと思うけど。

このお話を聞いたのは私がまだ会社員時代、おそらく2002年ころ。インターネットがここまでビジネスや生活に根づく前。まるでネット社会(つまり「検索」と「言葉」の重要度が高まる)を予見していたかのようなお話です。

このお話の影響もあり、私は使う単語には十分注意するようになりました。「URL」と「ホームページアドレス」ならばどちらのほうが世の中に浸透しているか、どちらのほうが直感的に理解できるか、こういうことを考えて使う言葉を私は選んでいます。

「その言葉がどれくらい浸透しているか」も「わかりやすさ」の重要性を表すひとつの視点というわけです。

デザインの重要な役割のひとつは「わかりやすくして伝える」

「つまらない教授(失礼)」たちが「わかりづらさ」を生んでいたもうひとつの要素「プレゼン資料1ページに情報を詰め込みすぎ問題」についても考えてみましょう。

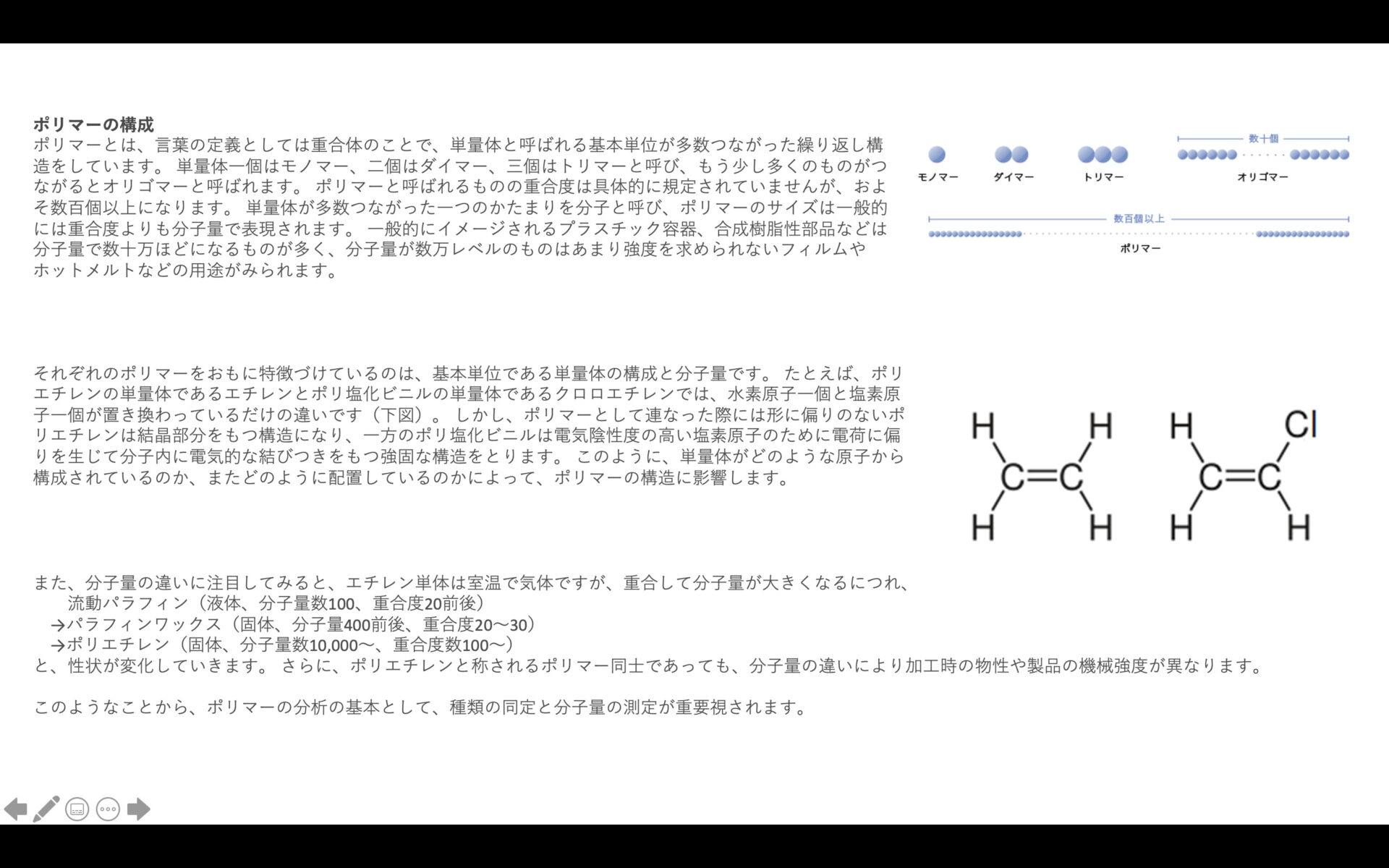

これはおそらく想像しやすいのではないでしょうか。たとえば以下のような資料で考えてみましょう。

こちらはこのコラムのために適当につくったものです。ポリマーについて。こちらから引用させていただきました。

どうでしょう?内容がポリマーだからわかりづらいのでしょうか?私なら内容を確認する前にもうこのレイアウトを見ただけでイヤになります。

つまらない教授(失礼)の資料は、ここまで大げさではありませんでしたが似たようなものでした。

ここで、私がセミナー講師をする際の資料をサンプルでご覧ください。どーん!!

はい、スッカスカです。文字も大きい!近視の方や老眼の方に優しい!(笑)

基本的には1ページ1メッセージを心がけています。そのかわりページ数は多くなりますが、聞き手ははるかに話を聞いてくれます。

さて、 なぜ1ページに情報をギチギチに詰め込んだプレゼン資料はわかりづらいのでしょうか?

それは、人間は全体感(≒全体構成)がつかめないと理解することが難しいからです。そして、ギチギチに多くの情報を詰め込まれると、全体感がつかめないのです。

全体感をつかんだ上で、今どの部分を話しているのか、ということを聞き手に意識させる必要があります。

ところが、先ほどの資料では全体感がつかめないし、強調されるポイントもわかりません。

これ、実はデザイン的な思考が必要なんですよね。図や表、グラフなどで表現することも含め、全体感をつかめるわかりやすいレイアウトとはなんぞや、というものです。

たとえば、以下の文章を読んでみてください。

いかがでしょうか?なんとなく医療関係の話というのはつかめると思いますがわかりづらいですよね。画数の多い漢字がたくさんでてくる!

これに、グラフや図、表の概念(デザイン)が入ると、文章でも少しわかりやすくなります。

感染対策支援システムは、

・危険薬の誤投与防止対策

・事例要因分析からの改善

・急変時の迅速対応

・医療用具の安全な操作と管理

・医療関連感染症の防止

・危険手技の安全な実施

・周術期肺栓症の予防

という機能を備えています。

「感染対策支援システムは〜〜という機能を備えている」と読み取ることができ、機能の話をしているということとその機能が複数あるということがわかりやすくなりました(全体感)。

各項目に番号を振るとさらにわかりやすくなりますし、「7つの機能」といった言葉も合わせて組み入れるともっともっとわかりやすくなります。

【感染対策支援システム 7つの機能】

感染対策支援システムは、

1.危険薬の誤投与防止対策

2.事例要因分析からの改善

3.急変時の迅速対応

4.医療用具の安全な操作と管理

5.医療関連感染症の防止

6.危険手技の安全な実施

7.周術期肺栓症の予防

という機能を備えています。

どうでしょう?さらにわかりやすくなったと思います。

1〜7までをすべて理解する必要があるかどうかは、全体の構成(感染対策支援システムには7つの機能がある)を理解したあとで判断すればよいわけですが、最初に出した例のような文字の羅列(1文)ではその判断がまずできないわけです。

これ、デザインの重要な役割のひとつです。つまり「わかりやすくして伝える」ということ。

もうひとつ例を出してみましょう。

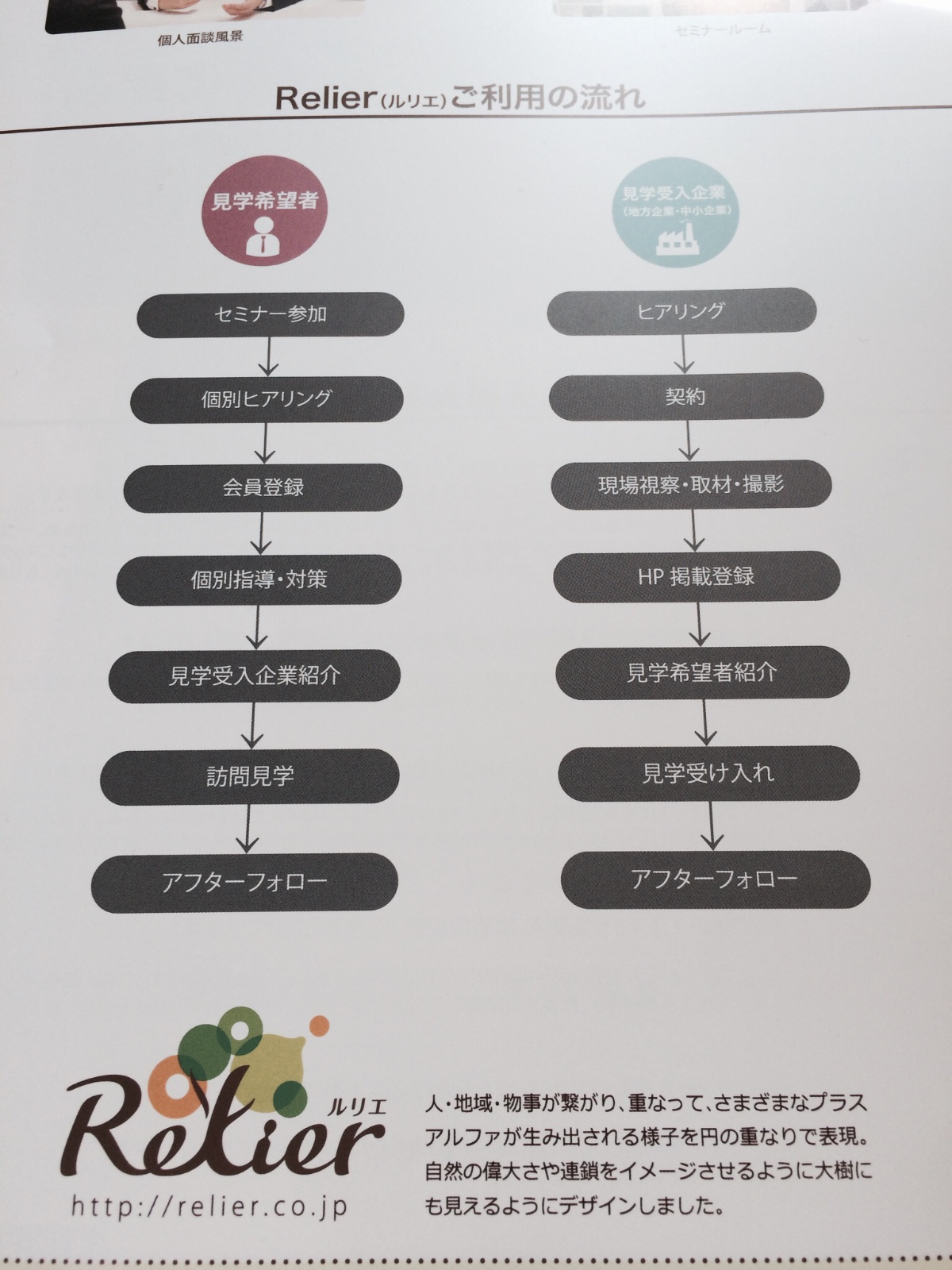

弊社の求人マッチング企業見学会のご利用の流れを説明します。まず、見学希望者の場合はセミナーに参加していただきます。次に個別ヒアリングを行い、会員登録をしていただきます。その後、個別指導と対策を行い、受入企業をご紹介いたしますので、訪問見学を行っていただきます。その後はアフターフォローとなります。また、見学受け入れ企業様の場合は、まずヒアリングを行います。次に契約を結んでいただき、現場視察、取材、撮影を行います。HPにて掲載登録を行い、そこからの見学希望者をご紹介いたします。見学を受け入れていただきその後アフターフォローとなります。

わかりづらいですね。これは図で見てみましょう。

弊社で作成させていただいたお客さまのパンフレットより

弊社で作成させていただいたお客さまのパンフレットより

まず、上の文章にも「ご利用の流れ」と書いてありますが、こちらのほうが直感的に「流れ(フロー)」だと理解できます。「↓」が効いています。

次に、大きく分けて

- 見学希望

- 見学受け入れ企業

の2つに分かれることと、それぞれで流れが違うということも直感的に理解できるようになります。

これらの例でわかるとおり、人間は全体の大きさや形をつかめないと理解力が一気に低下してしまうわけです。

昔、学校の授業で歴史の年号とできごとがなかなか暗記できなかったのは全体的な流れを把握できていなかったからです。ぶつ切りで覚えないといけないので、必ず「暗記」しなければなりません。

そして使えない知識が脳の中にひとつ入り、短期記憶という脳の容量を奪って勉強の生産性を下げます(泣)。

まずは全体を把握し、そのあとで細部を見るという習性が人間にはあるわけです。これは「伝わる表現」の基本的な考えで、プレゼンテーションのみならず、すべてのコミュニケーションに共通します。

聴衆にまずは全体を伝えてから細かい話を伝える。今話しているのは全体のどの部分についてなのかを伝えながら進める、こうすると聞き手の理解度があがり良いプレゼンテーションだと評価されやすいです。

「良いプレゼンテーションだと評価される」とはつまり、プレゼンの目的が「面白いと感じてもらう」であれば面白いと感じてもらいやすくなるし、「怒りを感じてもらう(たとえば選挙の街頭演説など)」であれば怒りを感じてもらいやすくなるということです。

サービスの説明やプレゼン、クロージングの現場であれば、「良い説明だ」「良いプレゼンだ」と感じてもらったあとに、サービスや商品を購入するかどうかを決めます。

わかりづらいことで、「なんだかよくわからなかったな」となってしまったら、たとえそれがどんなにすばらしい商品、サービスでも、そのお客さんに絶対的に必要なものだとしても、購入には至らないんです。購入の土俵にすら上がってないんです。だって理解できないんだもん。

これってビジネスにおいては本当に機会損失ですよね。

理解をしてもらいたければ、まずは相手に「理解してみてもいいかな」と思わせる必要があり、そのときに「わかりづらさ」は致命的ということです。「理解したくもないわ」と思われてしまうから。

今回はここまでです!

津久井

投稿者プロフィール

-

ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

最新の投稿

公開する2026.01.30【第803回】あなたにも辿り着けるか?「商品の向こう側」

公開する2026.01.30【第803回】あなたにも辿り着けるか?「商品の向こう側」 デザイン2026.01.23【第802回】(写真付き)この広告、どう思います?たぶん業界人と正反対のことを言います

デザイン2026.01.23【第802回】(写真付き)この広告、どう思います?たぶん業界人と正反対のことを言います メールマガジン2026.01.16【第801回】このコラムをより楽しんでいただくための用語集

メールマガジン2026.01.16【第801回】このコラムをより楽しんでいただくための用語集 メールマガジン2026.01.09【第800回】記念すべき800号目は、新年恒例の「未来予測」!

メールマガジン2026.01.09【第800回】記念すべき800号目は、新年恒例の「未来予測」!

カテゴリ一覧

カテゴリ一覧

関連記事

関連記事

- 2014年1月17日 ターゲティング ブランディング メールマガジン 商品開発 【第215回】徹底解説!このメルマガをさらに読みやすくするためにパート2

- 2025年2月14日 イベント開催 ブランディング メールマガジン 告知 経営 【第755回】ご報告「経営とブランディングが学べる研修ツアー(仮称)」にお客さまと行ってきました!

- 2025年6月06日 ブランディング メールマガジン 心理学 法則・ノウハウ 【第771回】脳みそ的に、なぜビジネスは「No1」や「業界初」を目指さなければいけないのか調べてみた

- 2010年5月28日 パッケージデザイン ブランディング メールマガジン 商品開発 【第38回】:飲食関連、食品関連のお客さまにご提案です

ご依頼・ご相談・

各種お問い合わせは

こちらです

インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。

-

フォームからのご依頼・

お問い合わせ24時間受付中